|

|

令和7年度

卒業式練習

3日(月)から、卒業式練習が始まりました。卒業する6年生の練習に加え、在校生を代表して出席する4・5年生の練習も始まっています。この日は、4・5年生は呼びかけと歌の練習、6年生は退場と歌の練習が行われていました。

卒業式まで、残りわずかとなりました。6年生は6年間分の思いを、4・5年生は他の在校生の分の思いも込めて、よい式にしてほしいと思います。

みんなで楽しくホットケーキパーティー!

6年生が家庭科の調理実習で、ホットケーキ作りに挑戦しました。

子ども達は、一人分の材料から自分達に必要な材料を計算し、調理の手順を調べ、焦がさないように火加減を見たり、交代で焼いたりしながら協力して活動していました。トッピングは数種類の中から好きなものを選べるということもあって、思い思いのトッピングで仕上げていました。

ふっくら上手に仕上がった子、少し焦げてしまった子と様々でしたが、自分達で作ったホットケーキの味は格別だったようで、小学校最後の調理実習を楽しく終えられたようです。

ぼく・わたしの一芸披露!(後半戦)

6日(木)に引き続き、7日(金)の中間休みと昼休みに一芸大会の続きが行われました。

この日は、マジックや大縄跳び、跳び箱など前日以上に様々な自慢の技が披露されました。大トリを務めた6年生の漫才では、会場全体が大きな笑いに包まれました。

4月からも様々なことに挑戦し、自信を持って特技を増やしていってほしいと思います。

ぼく・わたしの一芸披露!(前半戦)

運営委員会が中心となり、自分の特技をみんなの前で披露するというイベントが休み時間に開催されました。

6日(木)の中間休みと昼休みには、大縄跳びや短縄跳び、漫才などの自慢の技を体育館で披露しました。

担任の先生と一緒に参加するチームや、完全オリジナルストーリーのコントを披露するチームなど、様々な自慢の技に大きな拍手が贈られました。

6年生が考えた献立が登場しました!

6日(木)の献立は、「わかめご飯・具だくさんみそ汁・鶏肉の玉露揚げ・キャベツのゆかりあえ」でした。これは本校の6年生が考えた献立の中から選ばれたものです。

子ども達に人気の鳥の唐揚げとあって、どのクラスでもおかわりの列ができていました。栄養バランスと子ども達に人気のメニューがうまく組み合わさった献立で、みんなでおいしくいただきました。

後期クラブ活動(最終)

5日(水)に、後期クラブ活動がありました。この日のクラブが後期最終とあって、クラブ活動をふり返り、来年度に向けてどんなことを引き継いでいくのか話し合いました。

4・5年生が次のリーダーとなり、4月からまたそれぞれのクラブで協力し、楽しく活動してほしいと思います。

ミシンを使って

6年生が家庭科の学習でミシンを使い、ティッシュカバーを製作しています。この日は、箱ティッシュの形に合わせてミシンで縫ったり、自分の好きな模様をアイロンでつけたりしていました。

この先も使い続けることができる、丈夫で素敵なティッシュカバーができあがるといいですね。

朝の登校の様子

3月がスタートし、6年生は卒業式に、1~5年生は修了式に向けて1年のまとめの時期となりました。

3月3日(月)は今年度最終の教職員による登校指導があり、班旗や黄帽、列の並び方など、児童の登校の様子を各地域のポイントで確認しました。

12日(水)に予定している第3回地域仲よし会後に、令和7年度の新しい登校班の体制となります。残念ながら、ポケットに手を入れて登校する児童や、あいさつがなかなか返ってこない児童がまだちらほら見られますが、一人一人が安全に気を付け、元気に登校してほしいと思います。

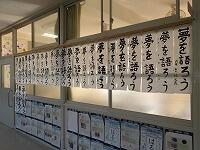

小学校最後の読み聞かせ

26日(水)の朝学習に時間に、図書ボランティアさんによる読み聞かせがありました。

この日の読み聞かせは6年生を対象に行われ、お話に耳を傾ける子ども達の様子が各クラスで見られました。

図書ボランティアさんによる朝の読み聞かせは、6年生にとってはこれが小学校生活最後です。中学生になっても、すてきな本との出会いを楽しみながら、たくさん本を読んでほしいと思います。

スチレン版画に挑戦!!

3学期になると、どの学年も図画工作科の学習で版画に挑戦します。

2年生は、ヘラなどを使って下描きした絵をスチレン版に写し、インクをつけて紙に刷る、スチレン版画に挑戦しました。

この日は板にインクをつけ、紙に刷る作業を行っていました。子ども達は慎重に板にインクをつけ、一枚一枚丁寧に刷っていました。どの作品も、とても素敵に仕上がりました。お互いの作品を鑑賞し合うのが楽しみですね。

全校朝礼(3月)

25日(火)に全校朝礼を行いました。

学校長の話のあと、「第84回全国教育美術展」「第70回読書感想文京都府コンクール」「第36回読書感想画京都府コンクール」で入賞した児童の表彰がありました。たくさんの児童が賞に輝き、全校児童からおめでとうの気持ちを込め、温かな拍手が贈られました。

その後、3月の生活目標「美しい学校にしよう」について、担当の教員から話がありました。普段から物の住所を決めて整理整頓すると、片付けに時間がかからず、自分の好きなことをする時間が確保できます。教室や身の回りの整理整頓をもう一度見直し、卒業式、修了式まで残りわずかな時間を気持ちよく過ごせるといいですね。

委員会活動(後期最終)

19日(水)に後期最終の委員会がありました。

この日は各委員会で後期の活動をふり返り、”松井ケ丘小学校がよりよくなるため”に来年度に向けてどんなことを引き継いでいく必要があるのか話し合いました。

委員会として集まる時間はこの日が最後ですが、それぞれの委員会活動は今後も続きます。一人一人が自分の仕事に責任をもって活動を続け、5年生は4月から新6年生として、委員会活動の中で活躍してくれることを期待しています。

3年理科「音のせいしつ」

3年生が理科の学習で、音が出てるときの物の様子を調べました。

この日は、いろいろな楽器に触れて、どうやったら音が出るのか、どんな音が出るのかなどを調べました。「押さえたら響かなかった。」「手で触ったら、びりびり震えた。」など、音が出る際の楽器の様子など、実験を通して気付いたことをワークシートにまとめていました。

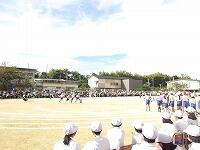

卒業を祝う会

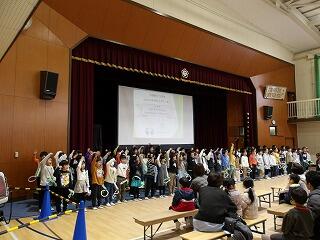

20日(木)に卒業を祝う会を行いました。

全校児童が体育館に集まり、来月卒業式を迎える6年生へ、1~5年生の子ども達が歌やメッセージで「ありがとう」や「おめでとう」の思いを伝えました。

6年生からは、歌と1~5年生へのメッセージのお返しがありました。最後に全校でYOASOBIの『ハルカ』を合唱し、祝う会を締めくくりました。

祝う会の開催に際し、5年生の実行委員が中心となって準備を進め、飾りやプレゼントの説明、入場の際の演奏など、各担当が協力して当日まで活動してきました。慣れない中でも、それぞれの役割に責任をもって取り組む姿に、新6年生としての頼もしい姿が見えました。

4年理科「水のすがた」

4年生が理科の学習で、水を加熱したときの変化を調べました。

この日は、丸底フラスコに水を入れて加熱し、熱し続けたときの水の温度と様子を2分ごとに記録しました。

子ども達は班で協力し、「ぼこぼこ言ってる。」「湯気が出てきた。」など、水が熱せられて沸騰する様子を観察していました。

実験を通して、熱せられた水は100℃近くでさかんに泡を出して湧き立つことや、沸騰するとその後の水の温度は変わらないことなどを確認していました。

卒業を祝う会 1~5年生歌練習

18日(火)の朝学習の時間に、1~5年生が体育館で「卒業を祝う会」の全校合唱の練習を行いました。

この日は、初めて1~5年生が体育館に集まり、まず並ぶ場所や並び方の確認をし、5年生の実行委員の進行で歌練習を行いました。

寒さと緊張のせいか、今日はいつもより少し声のボリュームが抑え気味だったように思います。本番まで各学級でしっかり練習し、自信をもって6年生へ歌声を届けられるといいですね。

卒業を祝う週間が始まりました!

20日(木)の卒業を祝う会に向けて、卒業を祝う週間がスタートしました。

月曜日の朝学習の時間には、2年生が6年生へ祝う会の招待状を渡しに来てくれました。

手作りの招待状を手渡された6年生は、何度も眺めながら嬉しそうな笑顔を見せていました。

今週は全校で卒業をお祝いする気持ちや、これまでのありがとうの気持ちを6年生へ伝えていけるといいですね。

授業参観・教育講演会

13日(木)に3学期の授業参観を行いました。

平日にもかかわらず、多くの保護者の皆様に子ども達の学習の様子を参観いただきました。学年末ということもあり、1年間の学習のまとめや自分の成長を発表する学年もありました。

また、参観後に体育館で開催した教育講演会では、多くの保護者の皆様にご参加いただきました。今年度は「アンガーマネジメントから考える子どもとのコミュニケーション」と題し、”怒り”の感情と上手に付き合う方法などを講演いただきました。

講師としてお世話になりました日本アンガーマネジメント協会 乗鞍様をはじめ、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

クラブ見学(3年)

12日(水)に3年生がクラブ見学を行いました。

クラスごとにまとまって順番にクラブの活動場所を巡り、各クラブの部長からクラブの活動内容などの説明を聞きました。3年生の子ども達は、それぞれのクラブの活動の様子を熱心に見学していました。

4年生になったら、いよいよクラブ活動が始まります。5・6年生と一緒に、仲良く協力して活動できるといいですね。

交通安全教室・京都府警察音楽隊(1年)

1年生の子ども達が、松井ケ丘幼稚園の子ども達と一緒に交通安全教室に参加しました。

まずはじめに、道路の横断の仕方や歩き方などの交通ルールの確認をしました。

その後、京都府警察音楽隊とカラーガード隊の方の演奏とフラッグを使った演技を見せていただきました。

「アンパンマン」「ドラえもん」「名探偵コナン」などの子ども達が知っている曲が流れると、楽しそうに手拍子したり、歌を口ずさんだりする様子が見られました。最後はアンコールの声が上がり、「ジャンボリミッキー」をみんなで踊りました。

今日教えていただいたことを忘れずに、これからも交通ルールを守り、安全に過ごしてほしいと思います。本日来校いただい皆様、ありがとうございました。

しずかちゃんタイプになれるかな?

5年生がスクールカウンセラーの金子先生と、「アサーティブコミュニケーション」の方法について考える学習を行いました。

お家の人からの頼まれ事や友達との遊びの約束などに対して返事をしなければならない場面で、「ジャイアンタイプ」「のび太君タイプ」「しずかちゃんタイプ」それぞれのキャラクターになりきって返事を考え、誰の返事の仕方が一番相手を嫌な気持ちにさせないのかを考えました。

子ども達は、「しずかちゃんタイプ」の「嫌なことも、必要なこともやわらかく伝える」方法が、相手を嫌な気持ちにさせずに自分の言いたいことが伝わると気付いたようです。

人権スローガン(放送)

1学期にクラスで決めた人権スローガンをふり返り、改めて自分達に必要なことを話し合い、新しいスローガンを考えました。

給食時間に各クラスの代表が、ふり返った内容やスローガンが決まった経緯などを全校に向けて発表しました。

今年度も残りわずかとなりましたが、新しいスローガンを一人一人が意識して過ごし、目標通りのすてきなクラスで1年を終えられるといいですね。

卒業を祝う会 朝の歌練習

卒業を祝う会に向けて、5年生を中心に準備が進められています。

この日の朝学習の時間に5年生の歌担当が各クラスに行き、全校合唱の歌のポイントなどを確認し、練習を行いました。

全校合唱の曲は、YOASOBIの『ハルカ』です。今日の練習で5年生に教えてもらったことを忘れずに、当日まで各クラスでしっかり練習し、当日すてきな歌声を響かせてほしいと思います。

昔の道具について学習しました!

3年生は社会科で、昔のくらしと道具について学習をしています。

4日(火)には、山城郷土資料館の方に来校いただき、実際に昔の道具を見ながら使い方などを教えていただきました。

教科書と同じ昔の古い道具を前に子ども達は熱心に説明を聞き、「一度入ったねずみはどうして出てこないのかな。」「炭だと火事になりやすいんじゃないかな。」など新たに抱いた疑問を質問していました。

昔の遊び体験(1年)

3日(月)の2・3時間目に民生児童委員の方に来校していただき、1年生が生活科の学習で昔の遊び体験を行いました。この日は、「お手玉」「けん玉」「こま回し」「あやとり」などの室内遊びと、「羽子板」「竹ぽっくり」「竹とんぼ」などの屋外遊びに分かれ、遊び方を教わりながら昔の遊びに挑戦しました。

始めは慣れない様子でしたが、だんだんコツをつかんでくると、「見て見て!できたよ!」「次は外に行こう!」など、友達と声をかけ合って遊びを楽しむ様子が見られました。

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

手話教室(3年)

3年生が、福祉教育の一環で手話の学習を行いました。

はじめに、あいさつや名前の言い方を確認し、手話であいさつをし合ったり、自分の名前を手話で表現したりしました。

その後の質問コーナーでは、教科やスポーツの手話での表現方法を学び、繰り返し練習する様子が見られました。教えてくださった方にお礼の手紙を書いたり、授業が終わった後も教わったことを繰り返し練習したりする子もいて、声を使わないコミュニケーション方法について関心を高められたようです。

お世話になった皆様、ありがとうございました。

焼き物(絵付け)

1・5・6年生が2学期の図画工作科の時間に制作した焼き物が素焼きされ、この日はそれぞれの作品に色を付け、作品の仕上げを行いました。

子ども達は塗り方の注意などを確認した後、数種類の色から自分の好きな色を選び、丁寧に作品を仕上げていました。「ピンクはどれですか。」「もっと濃い方がいいかなぁ。」など、限られた時間の中でもこだわって色を選び、色付けをすることができたようです。完成して届くのが楽しみですね。

避難訓練(地震)

30日(木)の昼休みに避難訓練を行いました。

この日は地震が発生し、それに伴って給食室で火災が起こったため、避難するという想定でした。

今回は、予告なしで行われた訓練でしたが、外で遊んでいた子ども達は遊びをやめて安全な場所にしゃがんで次の指示を待ち、校舎内にいた子ども達は近くにいた教職員の誘導のもと、それぞれ運動場の決められた場所へ避難することができました。

全員の安全が確認された後、学校長からの話と担当の教員からの話がありました。

今日の訓練では、これまでの訓練を生かして落ち着いて避難することができましたが、本当の災害が起きた時も同じように一人一人が命を守る行動をとってほしいと思います。

3年理科「じしゃくのふしぎ」

3年生が理科の学習で、磁石の性質について調べました。

子ども達は班で協力し、アルミ缶やハサミ、硬貨などに磁石を近づけて、磁石につくものとつかないものを分類してその特徴を確認しました。

調べた結果、「鉄でできたものは磁石につく。」「紙や木、ゴム、ガラス、プラスチックなどは、磁石につかない。」と、磁石の性質に気付くことができました。

全校朝礼(2月)

28日(火)に全校朝礼を行いました。

まず学校長から、「ルールについて」の話がありました。学校のルールについて考える場面では、子ども達から「廊下を歩く」という意見が出ました。全校で、ルールはみんなが気持ちよく生活するためのきまりであると確認しました。

その後、2月の生活目標「寒さに負けず、外で元気よく遊ぼう」について、担当の教員から話がありました。先週は日中暖かい日が続き、休み時間にはおにごっこやドッジボール、縄跳びなどで遊ぶ子ども達で運動場が賑わっていました。今週は少し寒さが戻ったように感じますが、そんなときこそしっかり体を動かし、健康な体作りをしてほしいと思います。

体験入学・学校説明会

21日(火)に、4月に入学する園児の皆さんの体験入学と、保護者の方に向けての入学説明会がありました。

この日に向けて、1・4年生は新1年生の名札を作成したり、2年生は歌と鍵盤の発表準備をしたりしてきました。

そして当日は、6年生は会場準備、5年生は新1年生と校舎めぐり、3年生は一緒に教室で交流を行いました。少し緊張気味の子や校舎めぐりに興味津々の子と様々でしたが、5年生がやさしく声をかけたり、3年生が楽しい絵本を読み聞かせたりする中で、どの子も楽しそうな表情を見せていました。

体育館に戻った後は、2年生が「アイアイ」の曲を鍵盤ハーモニカと歌で発表しました。楽しい振り付けもあり、曲に乗って体を動かす様子も見られました。

1~6年生の子ども達の歓迎の気持ちは、園児の皆さんに届いたと思います。4月の入学式で再び出会えることを楽しみに待っています。

給食週間(5日目)

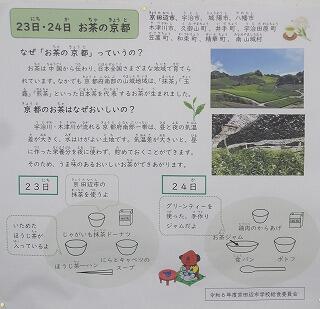

24日(金)の献立は、「食パン・ポトフ・鶏肉の唐揚げ・お茶ジャム・牛乳」でした。

昨日に引き続き「お茶の京都」ということで、グリーンティーを使った手作りジャムが出されました。

今日で給食週間の特別献立は終わりですが、5日間の「京都の味めぐり」を通して、京都の様々な地域の特産品や郷土料理に触れることができました。これからも感謝の気持ちを忘れずに、苦手なものもまずは一口チャレンジし、みんなでおいしく給食をいただきましょう。

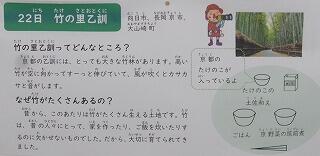

給食週間(4日目)

23日(木)の献立は、「ほうじ茶ーハン・ニラとキャベツのスープ・じゃがいもドーナツ(抹茶)・牛乳」でした。

この日は「お茶の京都」ということで、炒めたほうじ茶を入れた「ほうじ茶ーハン」と京田辺市産の抹茶を使用した「じゃがいも抹茶ドーナツ」が出されました。

昼と夜の気温の差が大きく、水はけがよい京都府南部の山城地域では、日本茶を代表するおいしいお茶が栽培され、京田辺市の特産品の一つでもあります。”お茶を食べる”というのは不思議な感じもしますが、普段の給食でもお茶の葉を使ったチャーハンや唐揚げが出され、子ども達にも好評です。今回も「ほうじ茶」「抹茶」それぞれのよさが生かされており、どちらもおいしくいただきました。

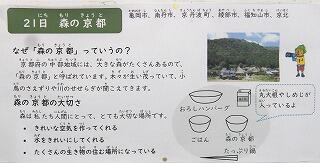

給食週間(3日目)

22日(水)の献立は、「ご飯・京野菜の筑前煮・筍の土佐和え・牛乳」でした。

この日は「竹の里」ということで、京都の筍を使った「京野菜の筑前煮」と「筍の土佐和え」が出されました。

京都の乙訓地域にはとても大きな竹林があり、昔からたくさん竹が生える土地です。筍の歯ごたえを楽しみながら、おいしくいただきました。

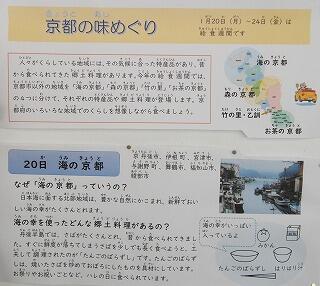

給食週間(2日目)

21日(火)の献立は、「ご飯・おろしハンバーグ・森の京都たっぷり鍋・牛乳」でした。

この日は「森の京都」ということで、丸大根やしめじがたくさん入った「森の京都たっぷり鍋」が出されました。京都府の中部は大きな森がたくさんあり、「森の京都」と呼ばれています。豊かな森の恵みに感謝しながら、おいしくいただきました。

給食週間(1日目)

20日(月)からの一週間は、給食週間の特別献立です。

今年は、「京都の味めぐり」というテーマで、「もうひとつの京都」である4エリア「海の京都」「森の京都」「竹の里」「お茶の京都」それぞれの特産品を生かした献立が出されます。

20日(月)の献立は、「丹後のばら寿司・はりはり汁・みかん・牛乳」でした。

この日は「海の京都」ということで、丹後地方でよくとれる鯖を使った献立でした。丹後半島で昔から食べられてきた「丹後のばら寿司」は、すぐに鮮度が落ちてしまう鯖を少しでも長く食べようと工夫して調理されたもので、お祭りやお祝いごとなどハレの日にも食べられる郷土料理です。具沢山のはりはり汁とともに、おいしくいただきました。

Lia's Christmas in America!

国際理解教育の一環で、北校舎1階の渡り廊下に啓発資料を掲示しています。

3学期最初の掲示内容は、ALTのリア先生が冬休みにアメリカへ帰国し、家族や友人と過ごしたクリスマスの内容です。アメリカならではのクリスマス料理やプレゼントの山、クリスマスツリーの写真に、足を止めて熱心に見入る子ども達の様子が伺えました。

リア先生は、毎週火曜日に松井ケ丘小学校へ来校されます。授業以外の休み時間や給食時間、下校時間にも積極的に子ども達と交流をしてくださっています。子ども達も自分から積極的に話かけ、コミュニケーションを楽しんでほしいと思います。

校内書き初め展(3・4・5・6年)

15日(水)から開催しております校内書き初め展も、本日が最終日となりました。

3~6年生は毛筆で書き初めに挑戦しました。高学年になればなるほど、文字のバランスが取りにくく難易度も上がりますが、どの学年も力作ぞろいです。特に3年生は、毛筆で初めての書き初めに取り組みましたが、いつも使用している半紙よりも長い画仙紙に、丁寧に作品を仕上げていました。

校内書き初め展は、本日15時半~17時で終了となります。時間に限りはありますが、この機会にぜひ、子ども達の作品をご覧ください。

校内書き初め展(すみれ・1・2年)

15日(水)から校内書き初め展が開催されています。

1・2年生は、画用紙にネームペンを使って書き初めに挑戦しました。文字の形や大きさ、バランスに気を付け、一生懸命に取り組んだ様子が伝わる作品ばかりです。

また、すみれ学級の掲示板にも、それぞれの学年の題材の書き初めが掲示されています。1・2年生の硬筆から、3・4・5・6年生の毛筆まで、どれも力作ぞろいです。

校内書き初め展は、15日(水)~17日(金)15時半~17時の時間帯で開催しています。時間に限りはありますが、ぜひこの機会に各学年の作品をご覧ください。

給食集会

1月14日(火)給食集会を行いました。この取組は、来週から始まる給食週間に合わせて、学校給食に関わる方々に感謝の気持ちを伝え、給食について関心をもつことを目的としています。

集会では栄養教諭や調理員さんへ、各クラスで子ども達が作成したカレンダーやメダルを感謝の気持ちとともに渡しました。

また、集会の最後には、給食委員会の児童から、給食週間中に出される食材や「残食ゼロウィーク」の取組について紹介がありました。

おいしい給食に感謝して、自分の健康のためにも、来週一週間は毎日完食を目指せるといいですね。

左義長

1月10日(金)寒波が心配されていましたが、お天気にも恵まれ左義長を行いました。

この日は多くの保護者や地域の皆様が見守る中、学校長の挨拶の後、運営委員会の児童が左義長のいわれなどについて説明をしました。その後、今年の年男・年女に当たる巳年生まれの児童が代表して点火しました。

昨日から準備をしていた左義長は勢いよく燃え上がり、「字がきれいになるように」という願いを込めて納めた書き初めも、雪がちらちらと降り始める中、高く空に舞い上がっていきました。最後は恵方である「西南西」も含め、様々な方向に倒れてしまいましたが、子ども達の願いはきっと天に届いたと思います。

準備および後片付けに協力していただいた皆様、ありがとうございました。

左義長準備

9日(木)の放課後に、10日(金)に実施される左義長の準備を行いました。

地域の方の指導のもと、教職員一丸となって土台となる竹を組み、中に笹を入れたり、周りを藁で覆ったりしました。

今年は数日前から強風が続き、当日も冷え込みとともに強風が心配されることから、安全面を考慮して例年よりも高さは低くなりましたが、その分横に広げた立派な櫓ができあがりました。当日朝に、注連飾りや子ども達の書き初めを飾って完成となります。

お手伝いいただいた皆様、ありがとうございました。

食育指導(5年)

栄養教諭の指導のもと、5年生の児童が「パワーの出る朝食を考えよう」の学習を行いました。

朝食のはたらきや家庭科で学習した3大栄養素、またそこに分類される食材を確認しました。その後、ヒントとなる献立などを参考にしながら、栄養素をバランスよく取り入れたオリジナルの朝食を考えました。

子ども達からは、「今日はチョコパンだけだから、黄色しかとってないなぁ。」「具だくさんみそ汁にしたら、一気に問題解決じゃない?」など、様々な意見が聞かれました。朝食のはたらきを確認したことで、その重要性を改めて感じたようです。

今後自分で食事を作る際に、今日の学習が生かせるといいですね。

寒さに負けずに頑張っています!!

3学期スタートから、身が縮こまるような寒さの厳しい日が続いています。

そんな中でも、「なわとび」「ペースランニング」「しっぽとりゲーム」など、各学年外体育でしっかり体を動かしている様子が見られます。

寒い日は暖かい教室で過ごす児童が増えますが、寒い日だからこそ外でしっかり体を動かし、健康で強い体づくりをしてほしいと思います。

3学期始業式

1月7日(火)第3学期の始業式を行いました。

全校で校歌を斉唱後、学校長が式辞の中で「3学期は次の学年の0学期でもある」「自分の体を大切に健康に過ごそう」といった話をし、残りの3カ月を有意義に過ごしてほしいという思いを子ども達に伝えました。

また始業式後には、担当の教職員から1月の生活目標「感謝の気持ちをもとう」について話をしました。

3学期は給食感謝集会や卒業を祝う会など、一年間の感謝の気持ちを伝える場面がたくさんあります。一人一人の感謝の気持ちを自分の言葉で相手に伝えられるといいですね。

2学期終業式

23日(月)に第2学期の終業式を行いました。

校歌を歌った後、学校長の式辞と担当の教職員から冬休みの過ごし方について話をしました。

また、この日は夏休みに4・5・6年生が宿題で取り組んだ「夏休みCO2ゼロチャレンジ!」で、たくさんの児童が参加した学校として、松井ケ丘小学校が優秀賞をいただき、その伝達表彰も行われました。この取組には京都府全体で109校が参加し、優秀賞に輝いたのは26校、さらに優秀賞の中から抽選で9校だけが選ばれる「特賞」として、「熱中症計」をいただきました。全校を代表して、運営委員の児童2名が賞状と賞品を受け取りました。

全校の子ども達が健康に十分気を付けて、1月7日(火)の第3学期始業式には元気な顔を見せてほしいと思います。

松学祭を開催しました!

13日(金)の1~3時間目に、松学祭がありました。3・4・5年生が各学級で遊びを考え、おひさまグループの1・2・6年生が一緒に各コーナーを巡って遊びを体験する児童会活動です。

今年も「ストラックアウト」「キャラクター釣り」「脱出ゲーム」「射的」など、様々なコーナーが用意され、終了の放送が入ると「もう終わり?」「まだ遊びたい。」「もう一度したい。」など、時間いっぱい楽しんだ様子が伺えました。

活動の中で、6年生の児童は1・2年生がちゃんとついてきているか、トイレは大丈夫かなど、気を配る様子が見られました。3学期もこのような活動を積み重ね、異年齢集団としての関係をさらに深めていけるといいですね。

人権学習(放送)

各学年が人権学習で学んだことを、給食時間に放送で発表しました。

子ども達の放送を聞いて、普段の自分の言動や行動を見直し、「相手への理解を深めること」や「相手を思いやる心」を大切にしたいと考えた子が多いことが分かりました。

人権週間は終わりましたが、今回の学習で学んだことを忘れずに、普段の生活の中で自分の言動や行動を振り返りながら、「自分」も「友だち」も大切に過ごしてほしいと思います。

人権学習(すみれ)

すみれ学級は、「あったかプレゼント大作戦」という人権学習を行いました。

「心ってどこにあるのでしょう?」という絵本を読んで、友だちに助けてもらったり、褒めてもらったりすると、嬉しくてあったかい気持ちになることを話し合いました。

友だちから言ってもらえて嬉しかったことや、自分が友だちにして気持ちがよかったと感じたことなどをプレゼント型の紙に書き、サンタクロースの袋に貼っていきました。

授業が終わった後も、嬉しいと感じたことをどんどん貯めていっています。あったかプレゼントがあふれるクラスになるといいですね。

人権学習(6年)

6年生は、「みんなにあたりまえの幸せをー世界人権宣言ー」という教材で人権学習を行いました。

まずはじめに、人権は「守られていると思う」「守られていないと思う」のどちらだと思うか、クラス内で意見を出し合い、そう感じる原因などを考えました。その後「人権を守るために、自分達にできることは?」という問いに対し、「一人一人の意見を大切にする」「仲間の内面を見る」「相手の人権を守る⇒自分の人権が守られる」など、様々な意見が出ました。

学習を通して気付いたことや考えたことを忘れずに、無意識に相手の人権を傷つけてしまうことがないよう、今後も一人一人がしっかりと意識して過ごせるといいですね。

人権学習(5年)

5年生は、「ざる」という教材で人権学習を行いました。

他の人とは明らかに違う扱いを受ける村の人々の置かれている状況や心情、行動を通して、「差別をしてきた相手が困っているとき、助けるべきなのか」「どうすれば世の中から差別はなくなるのか」ということなどについて考えました。

友だちとの意見交流の中で、「それは間違っている」「おかしいな」と思うだけではなく、「間違っている」「おかしい」と声を上げ、正しい行動をしていかなければ差別はなくならないと考えを深めていました。

人権学習(4年)

4年生は、「ちがいのちがい」という人権学習を行いました。

それぞれの国の言語や文化などの「あってもよいちがい」と、誰かが傷ついてしまうような「あってはいけないちがい」について考えました。

この学習の中で、子ども達からは「見た目で決めてはいけない。」「差別のない世の中になるといい。」といった意見が出されました。そのためには、互いの個性や文化を尊重し合うことが大切であると、改めて感じていたようです。

人権学習(3年)

3年生は、「四つの部屋」という人権学習を行いました。

「小学生は外で遊ぶのが好きだ」「一番大切なものは友だちである」といった問いに対し、自分は4つ(「そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」)のどの立場か考え、理由を交流しました。

理由を交流する中で、人によって考え方や感じ方には違いがあり、勝手に「そうだ」と思い込んで決めつけたり、自分の意見が正しいと押し通したりすることはよくないと、改めて感じたようです。

おはなしのへや

毎週月曜日の中間休みに、図書ボランティアの保護者の方々に読み聞かせを行っていただいています。

2学期最後の「おはなしのへや」はクリスマススペシャルで、ピアノとサックスの生演奏付きの読み聞かせでした。お話の途中にみんなでクリスマスソングを歌う場面があり、クリスマスの楽しい雰囲気の中、子ども達はいつも以上にお話の世界を楽しんでいました。

最後には、参加した子ども達全員に手作りのしおりや折り紙のプレゼントをいただきました。

読み聞かせボランティアの皆さま、素敵な時間をありがとうございました。3学期もよろしくお願いします。

人権学習(2年)

2年生は、「文字でお話しよう」という人権学習を行いました。

「きょう、にじゅうとびができるようになったよ。」という手紙に対し、「すごいね!れんしゅうをがんばったんだね。」と「わたしは、とっくにできてるよ。」それぞれの返事をもらったときの相手の気持ちを考えました。

相手の顔が見えないからこそ、相手を傷つける言葉を使ったり、嫌な気分にさせてしまったりしてはいけないという意見が出ていました。言葉の大切さについて考え、相手がもらって嬉しい手紙の返事を書くことができました。

人権学習(1年)

1年生は、「自己紹介すごろく」という人権学習を行いました。

自分や友だちのことをもっとよく知るために、「学校で一番好きな場所はどこ?」「自分の自慢できることを一つ教えて」など、すごろくのマス目に書いてあるお題に答えました。

学習を通して、同じお題でも答えはそれぞれ違ったり、同じだったりすことから、友達の意外な一面に気付くことができました。今後もさらにお互いのいいところを発見し、仲を深めていってほしいと思います。

児童朝礼(12月)

3日(火)に児童朝礼がありました。

この日の朝礼では、3・4・5年生の各クラスの代表児童が登壇し、13日(金)に行われる松学祭で自分達のクラスはどんな遊びを行うのか、全校児童に向けてルール説明などを行いました。

松学祭では、3・4・5年生が各学級で遊びを考え、おひさまグループの1・2・6年生が一緒に各コーナーを巡って遊びを体験する活動です。

「セコムにバレるな!レーザーゲーム」「逃がすな!最強の狩人となれ!」「手をつないで進め!ゴーゴー玉入れ」など、今年もタイトルを聞いただけでわくわくする出し物が目白押しです。各クラスしっかり準備し、当日は1・2・6年生のチームが楽しく、仲良く過ごせるといいですね。

水の量を変えて(2年生)

2年生が図画工作科の時間に、絵具を使って色の濃淡の練習をしました。

絵具に加える水をだんだんと増やしていくと、どんな色になるのか確かめるため、この日はクリスマスツリーの絵に自分で作った色をつけていきました。

「絵具が足りなかったな。」「かさかさになった。」「はみ出さないようにしないと。」など、注意されたポイントを意識しながら、丁寧に色を塗っていました。

1年生 持久走に挑戦!

12月に入り、朝晩の冷え込みがますます厳しくなったように感じますが、日中は太陽の日差しでぽかぽか陽気になる日もあります。

この日1年生は、日中のぽかぽか陽気のもと、体育科の学習で持久走に挑戦しました。

5分間で何周走ることができるか、 同じペースで走り続ける学習です。現在の最高記録は、約7周だそうです。

勢いよくスタートし、途中で疲れてしまう子が多いようですが、途中でペースをつかみ、5分間走り切ることができていました。何回か練習を重ね、できるだけ最初から同じペースで走り続けられるようになるといいですね。

秋の校外学習(6年)

29日(金)に6年生は、校外学習で京都市内へ行きました。

この校外学習に向けて、5つの寺や城などの中から自分たちが見学したい場所をグループで話し合い、行先を決めました。そして、電車やバスの時刻を調べて、見学先までのルートを調べました。

当日は、自分たちが調べたルートで見学先を巡りました。

「〇番乗り場の〇分発の電車」「市バスの〇系統」など調べた情報をもとに、グループのメンバーと確認しながら乗車していました。

子ども達は、「バス乗り場がたくさんあって難しかった。」「予定より早く着いたので、1本早い電車に乗ってみた。」と不安になりながらも頑張って活動した様子を教えてくれました。見学先に到着して担当の先生を見つけて、ホッと一安心。

「バスや電車に乗ったけれど、歩く時間が長かった。」「3つ見学するはずが2つになってしまった。」などハプニングもあったようですが、全班が無事に京都駅にたどり着くことができました。

集合場所に戻ってきた子ども達は、「戻って来られてよかったー。」「めっちゃ楽しかった。」と4時間30分の活動報告をしてくれました。今日の活動は、子ども達にとって貴重な体験となったことと思います。

ご協力くださった保護者の皆さま、また、子ども達が昼食を食べられるようスペースを提供してくださった施設のみ皆さま、ありがとうございました。

交通安全教室(4年生)

27日(水)に田辺警察署の方に来校していただき、4年生の交通安全教室を行いました。学年が上がるごとに、子ども達の行動範囲は広くなり、自転車で出かける機会も多くなります。

交通安全教室では、実際に自転車に乗りながら走行方法やルール、乗り方について学びました。普段よく乗っている自転車ですが、「後方確認ができていないよ。」と声を掛けられたり、スピードを出しすぎて止まり切れなかったりする場面も見られました。

今回教えてもらったことをもとに、これからも安全な自転車の乗り方を心掛けてほしいと思います。

交通安全教室の開催にあたり、自転車の貸出しにご協力いただきありがとうございました。また、参加いただきましたPTAの皆さま、子ども達へのご指導・声掛けありがとうございました。

おもちゃランド(1・2年生)

2年生が1年生を招待し、体育館で「おもちゃランド」を開催しました。

この日のために、2年生は生活科の時間におもちゃを作ったり、説明の練習をしたりして準備してきました。

「もぐらたたき」「射的」「ビー玉転がし」など、様々なおもちゃが用意され、1年生は自分が遊びたいおもちゃがある場所へ行き、2年生の説明を聞きながら楽しく遊ぶことができました。

今度は、1年生が2年生となり、新しい1年生を招待する番です。今年のおもちゃランドを思い出し、楽しい時間を過ごせるといいですね。

全校朝礼(12月)

26日(火)に全校朝礼を行いました。

学校長の話に引き続いて、12月の生活目標「相手の気持ちを考えて行動しよう」について、人権教育担当の教員から話がありました。本校では、11月25日(月)~11月29日(金)を人権週間とし、各クラスで人権について考える学習に取り組む予定です。この機会に、一人一人が「人権」について考え、思いやりの気持ちをさらに育めるようにしたいと思います。

また、この日は平和書道展で入賞した4・5・6年生児童と、6日(水)に行われた京田辺市陸上運動交歓記録会で入賞した6年生児童の表彰を行いました。登壇した入賞者には、全校児童から温かな拍手が贈られました。

出汁の旨味を味わおう(5年生)

5年生が家庭科の調理実習で、ご飯とお味噌汁作りを行いました。

まず、この日のために来校いただいた京田辺市食生活改善推進員の方から、「かつお」「こんぶ」「にぼし」などの出汁の違いについて話を聞き、実際に飲み比べを行いました。やはり、出汁ありのみそ汁の味が、子どもたちには人気でした。

その後、10月に収穫して精米した米を鍋で炊き、もう一つの鍋で根菜をたくさん入れたみそ汁を作りました。野菜を切る人、味付けをする人、火加減を見る人と各班で作業を分担し、協力して調理をすることができたようです。ご飯が柔らかすぎた、硬すぎた、焦げてしまったなど様々な仕上がりだったようですが、自分達で調理した味は格別だったようで、ほとんどの班で完食していました。この経験の活かし、実際に自分の家庭でも挑戦してほしいですね。

くぎうちビー玉ゲーム(3年生)

3年生が図画工作科の「トントンどんどんくぎうって」の学習で、ビー玉ゲームを製作しています。

この日は、金づちの使い方の説明を聞き、色塗りやニス塗りが終わった人から、金づちを使って板の上に釘打ちをする作業に取り掛かっていました。

恐る恐る金づちを握る子、大胆にどんどん打ち付けていく子と様々でしたが、どこに釘があればビー玉が当たって面白い動きになるのかを考えながら、安全に配慮して打ち付けていました。

おもちゃランドに向けて(2年生)

2年生が生活科の学習で取り組むおもちゃランドに向けて、準備を進めています。この日は、1年生と一緒に遊ぶおもちゃを作ったり、説明の練習などを行ったりしていました。

おもちゃを組み立てる人、色塗りをする人、看板を作る人など、それぞれに役割分担をしながら、どの班も本番に向けて一生懸命作業を進めていました。当日、1年生と一緒に楽しく遊べるといいですね。

4年理科「ものの温度と体積」

4年生が理科で、ものの温度と体積の変化について学習しています。

この日は、丸底フラスコを湯につけて温めたり、氷水につけて冷やしたりする実験を通して、中の空気はどうなるのかを観察しました。

空気の体積の変化を確認するため、ガラス棒にゼリーを詰めて使用しましたが、ゼリーが勢いよく飛び出すと、子どもたちからは歓声が上がっていました。実験の結果をもとに、空気は温めると体積が大きくなり、冷やすと体積が小さくなることをまとめていました。

5年生 土鈴づくり

5年生が図画工作科の学習で、焼き物(土鈴)を製作しました。

まずはじめに注意点などを確認し、タブレットなどを使って自分の作品のデザインを決めました。

その後の製作では、「なかなかひびが消えない。」「耳が大きすぎるかな。」「ボールの模様ってどうすればいい?」など、試行錯誤する声が聞かれましたが、水や「どべ」、へらなどの道具をうまく使い、思い思いの作品に仕上げていました。焼きあがって、色付けをするのが楽しみですね。

4年生 アイマスク体験

4年生が、京田辺市社会福祉協議会の方を招いて、アイマスク体験を行いました。

子どもたちは実際にアイマスクを着用し、筆箱の中から鉛筆を探し出したり、折り紙を折ったり、立ち上がって一回転したりする活動をしました。実際の活動を通して、普段は当たり前に行えていることが、視覚を遮られることでとても難しい作業になるということを実感したようです。

その後、視覚障がい者の方に、普段の生活の様子や日常生活の中で困ること、周りの人に気をつけてほしいことなどをお話ししていただきました。

ご協力いただきました皆さま、ありがとうございました。

3年生 田辺警察署出前授業

12日(火)に田辺警察署の方に来校いただき、体育館で防犯についての話を聞いたり、リズミカルな歌やダンスで「いかのおすし」の合言葉を確認しました。

また、体育館前では、実際にパトカーに常備している道具を見せてもらったり、パトカーに乗車させてもらったりしました。ヘルメットや盾、チョッキを身に付けてみた子どもたちからは、その重さに驚きの声が上がりました。

子どもたちは、教科書で学習したものに触れたり、警察の方の話を聞いたりすることで、学習の理解を深めることができたようです。

ご協力いただいた田辺警察署の方々、防犯推進委員の皆さん、ありがとうございました。

第2回地域仲よし会

13日(水)に、第2回の地域仲よし会を行いました。

各教室に集まり、地域長を中心に集合時刻、出発時刻が守れているか話合いを行いました。並んで登校することはできているようですが、おしゃべりに夢中になって班から遅れてしまったり、7時50分より前に到着したりしている班があるようです。明日からの登校の際には、意識して登校するように各班の担当教員から話がありました。

その後、全体に向けて学校長からの話と、担当教員から下校時も周りをよく見て安全に帰るように一人一人が意識してほしいという話がありました。安心、安全に登下校できるように、高学年がリーダーとして声をかけ合い、引っ張って行ってほしいと思います。

お集りいただいた地域委員や班係の皆さま、お忙しい中お世話になりました。

また、普段子どもたちの登下校を見守ってくださっている保護者の皆さま、今後もよろしくお願いいたします。

5年生 車いす体験

5年生が、福祉教育の一環で車いす体験を行いました。

はじめに、車いすの操作方法や注意事項を確認し、実際に乗る人、押す人、周囲で声をかける人に分かれて、体育館周辺のスロープなどを利用して活動を行いました。

初めて車いすを操作した児童が多く、「坂道でスピードが出て怖かった。」「段差が難しかった。」など、コツをつかむのに苦労したようです。周囲に気を配り、お互いにコミュニケーションをとりながら操作することの大切さに気づいたようです。

みんなで作戦を考えて!

1年生が体育科の時間に「ボールあそび」でキックベースの学習をしています。

この日は、チームに分かれてボールを蹴って得点を競うミニゲームを行いました。

攻めるチームは、できるだけ遠くのカラーコーンにタッチして戻ってくるにはどうすればいいか考え、ボールを蹴っていました。また、守るチームは、どこが狙われやすいのか、素早くボールを捕ってその場に集まるにはどうすればよいか、チームで相談していました。

文化鑑賞会

11日(月)に全学年を対象にした文化鑑賞会を行いました。

この日は、「パーカッションアンサンブルTUTTI!」の皆さんにお越しいただき、マリンバやドラム、鉄琴などを用いた演奏を1・3・5年生と2・4・6年生の2部制で鑑賞しました。

楽器の説明や演奏の仕方の紹介、クイズやリズムゲームなど盛りだくさんの内容で、クラシックから子どもたちが好きなヒット曲まで幅広いジャンルの曲を演奏していただきました。子どもたちからも自然と手拍子が起こり、体を動かしながらリズムに乗って音楽を楽しむ様子が見られました。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。

大住中体験入学

8日(金)に、6年生の子どもたちが大住中学校の体験入学に行きました。

体育館に入ると、2年生の生徒が歓迎セレモニーとして、合唱を披露してくれました。また、生徒会本部の皆さんが、中学校生活について紹介してくれました。

その後、中学校の先生による授業を体験したり、部活動を見学したりしました。

中学校へ入学するまでに、子どもたちの自主性をさらに高められるよう、努めていきたいと思います。

ぼく・わたしの元気のお守り

4年生が、図画工作科の時間に「元気のお守り」を紙粘土で作成しました。

子どもたちは、アイディアスケッチをもとに、紙粘土に絵具を混ぜて、自分だけのお守りを楽しそうに作成していました。

出来上がった作品を見せ合うなど、お互いのお守りに興味津々の様子でした。自分のお守りに込められた意味など、友達に説明する様子も見られました。元気の出るお守りのパワーで、残り1カ月半となった2学期も頑張っていきましょう。

京田辺市陸上運動交歓記録会

さわやかな秋晴れのもと、11月6日(水)に京田辺市の小学6年生が一堂に集まって、山城総合運動公園で陸上運動交歓記録会を行いました。

子どもたちは、「50m走」「50mハードル走」「100m走」「800m走」「走り幅跳び」「走り高跳び」「ソフトボール投げ」から2~3種目にエントリーし、他校の6年生と競技を通じて交流を図りました。

自分の順番がまわってくると緊張している様子を見せていましたが、スターターの合図を聞いて、ゴールまで全速力で走り切ることができました。応援席で待機している際には自然と声援が起こり、互いを励まし合い、力を出し切ることができたようです。

5年生 脱穀に挑戦!

5年生が学校で育てていた稲を刈り、田辺小学校からお借りした「足踏み式脱穀機」を使って、手作業での脱穀を行いました。

足で踏む際の力加減が難しく、回転が逆になってしまう場面もありましたが、昔の脱穀作業のたいへんさなどを感じるよい機会になったようです。

収穫したお米をどのように加工するのか、総合的な学習の時間で話合い活動を行っています。実りの秋に感謝し、精米されたお米を調理したり、脱穀後の藁を上手に活用したりすることができるといいですね。

後期クラブ活動

31日(水)から、後期クラブ活動がスタートしました。

この日は、新しい部長、副部長、書記を決め、活動の目標や活動計画を話し合いました。

話合いが終わったクラブからさっそく活動を開始し、4・5・6年生の混合チームで協力して活動している様子が見られました。

6年生にとっては、この後期クラブが小学校最後のクラブ活動となります。残りの活動も4・5・6年生が仲良く、協力して進めてほしいと思います。

4年理科「秋の生き物」

4年生が理科の学習で、秋の生き物の様子について調べました。

子どもたちは、春や夏と比べて、動物や植物の様子はどうなっているかを予想し、実際に観察して気づいたことを観察カードにまとめました。

寒くなってくると、動物の活動はにぶくなりますが、夏が暑すぎて活動できなかったせいか、夏には見られなかった大きなカマキリなどを見つけてくる子もいました。植物の葉は枯れてしまいますが、紅葉も楽しみですね。

楽しく過ごすためには・・・?

6年生が国語科の「みんなで楽しく過ごすために」という学習の一環で、1年生と交流しました。

「1年生と楽しく交流する」という目的のもと、グループごとに遊びを考え、1年生と一緒に楽しみました。

「相手は1年生だから、的にキャラクターがあった方がいいかな。」「ボウリングのボールは大きい方がいいんじゃないかな。」など、1年生のことを考えて準備ができたようです。

下の学年のことを考え、引き続き最高学年としてよいかかわり方をしてくれることを期待しています。

陸上運動交歓記録会練習(6年)

11月6日(水)に行われる京田辺市陸上運動交歓記録会に向けて、6年生全体で各自が選択した種目ごとに2回練習を行いました。

1回目は、トラック競技(50m走、100m走、ハードル走など)の練習を行いました。

2回目は、フィールド競技(走り幅跳び、走り高跳び、ソフトボール投げなど)の練習を行いました。

記録会当日は練習の成果を大いに発揮し、自分の記録をさらに伸ばしてくれることを期待しています。

全校朝礼(11月)

29日(火)に全校朝礼がありました。

学校長の話の後、担当の教員から11月の生活目標「落ち着いて学習しよう」についての話と、緑化運動ポスターコンクールで入賞した5年生と愛鳥週間ポスターコンクールで入賞した6年生児童の表彰を行いました。

今年度も折り返しを過ぎ、2学期も残すところあと1カ月半ほどとなりました。

校外学習や運動会など、様々な行事がありましたが、普段の学校生活や授業規律を見直し、まとめの時期で力を伸ばせるといいですね。

ビオラを植えました!

2年生が、自分の植木鉢にビオラの苗を植えました。

子どもたちは植え方の説明を聞き、土の真ん中に苗を植えた後、花がよく育つように水やりをしました。

大根と合わせて、これから朝休みにビオラにも水やりをしていきます。しっかり水やりをして、色とりどりのきれいな花が咲くといいですね。

3年理科「光のせいしつ」

3年生が理科の学習で、光の性質について学習しています。

この日は、日光を鏡で反射させる実験を通して、はね返した日光の進み方を観察しました。

鏡で反射させた日光を的に当て続けるのは、なかなか難しいようでしたが、班で協力して実験に取り組んでいました。実験結果をもとに、「はね返した日光は、まっすぐに進む。」とまとめていました。

令和6年度 運動会②

19日(土)に雨天のため延期になっていた高学年の表現運動を、24日(木)の5時間目に実施しました。

5年生も6年生も、運動会を締めくくるにふさわしい高学年らしい演技を見せてくれました。

演技後は、おわりの運動と閉会式も行い、「優勝・白組」「準優勝・赤組」で今年の運動会は幕を閉じました。

保護者の皆さまには、延期日の変更でご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。来校方法や譲り合っての参観へのご協力、ありがとうございました。

3年生 お話会

10月22日(火)に、3年生の各クラスでお話会があり、「6人男、世界をのし歩く」「幸福のおみくじや」「とめきちのとまらぬしゃっくり」などのお話をストーリーテリング形式でしていただきました。

村の人々とおかしなしゃっくりをする主人公とのコミカルなやり取りに、子どもたちからは笑いが起きていました。

読書の秋に、図書館や図書室で今日とは違うお話に触れてみるのもいいかもしれませんね。

ぎこぎこ・とんとん

4年生が図画工作科の学習で、のこぎりや金づちを使って壁掛け作りに取り組んでいます。

のこぎりの使い方を確認した後、印などを付けずに自由にのこぎりで板を切りました。その後、どんな形の壁掛けができるか、切り出した部品を見て、自分が作りたい組み合わせを考えました。

部品をうまく組み合わせて動物のような形にする子、太陽のような形にする子など、子どもたちは想像を膨らませて作品作りを楽しんでいました。

運動会(延期分)の開催について

土曜日の放送やメール配信では「水曜実施」とお伝えしておりましたが、

天気予報によるとこの日は降水確率が高く、グランドの状況や準備等、

諸事情を勘案しまして【木曜日に開催】することといたしました。

10月24日(木)13時35分より5・6年生の表現運動と閉会式を実施します。

<プログラム>

・13:35頃〜 5年表現運動

・13:50頃〜 6年表現運動

・14:05頃〜 おわりの運動・閉会式

<その他>

①観覧席は「立ち見スペース」と「脚立ゾーン」のみです。

長椅子はありませんのでご了承ください。

②会場へのご入場は13時15分からとします。

③トイレは、体育館トイレをご使用ください。

④自転車•バイクの駐輪は体育館東側と南側をご利用ください。

⑤天候の状況等により、発表時間を変更する場合があります。

保護者の皆様には、急な変更でご迷惑をおかけし申し訳ありません。

子どもたちに、できる限りととのった環境で、これまでの練習の成果を

存分に発揮してほしいと考えておりますので、ご理解・ご協力のほど

どうぞよろしくお願いいたします。

芸術の秋を楽しもう!

各学年、2学期の図画工作科の時間に絵画作品に取り組みました。

1年生は、「まゆとおに」のお話を聞いて、自分の好きな場面を画用紙いっぱいに表現しました。

この日は、クレヨンで塗り込む子や背景を絵具で仕上げる子など、それぞれの作業を集中して取り組んでいました。

どんな作品が出来上がるか、掲示されるのが楽しみですね。

令和6年度 運動会

お天気が心配されましたが、時間を早めながら本日運動会を途中まで行うことができました。

表現運動では、どの学年も日頃の練習の成果を発揮し、指先、目線、表情どれをとっても素晴らしいものを見せてくれました。団体競技では、最後まで諦めず、一人一人がお互いを励まし合って取り組む姿に感心しました。

赤組、白組の応援団も応援に花を添え、他学年からの声援を受け、いつも以上に力が発揮できた様子でした。

来校方法や譲り合っての参観など、様々な場面でご協力いただき、ありがとうございました。

雨により実施できなかった5・6年生の表現運動につきましては、水曜日に実施予定です。時間などの詳細は火曜日にお知らせいたします。

⇒木曜日に変更となりました。詳細は10月22日12:00付の記事をご確認ください。

本日(10/19)の運動会について

本日、運動会を開催しますが、天気予報によりますと午後から雨の心配があります。

昨日のメール配信でもお知らせしましたが、全ての種目を最後まで行うことができますよう、9/13付け「案内文書」や先日配付した「プログラム」等から内容や時間を一部変更して実施します。

以下のとおり時間を早めて行いますので、観覧時間にご注意ください。

【変更点】

①開会式は、各教室(オンライン)にて時間を早めて実施

②プログラム1番「はじめの運動」を8:35頃より開始

③演技・競技が終了次第、次の演技・競技を順次開始

なお、下校時刻は予定どおり13:15です。

また、運動会中、児童席にいるときや「はじめの運動」「おわりの運動」では、上着の着用を可とします。お子さんと相談していただき、必要であればジャージやトレーナーなど(フードのないものが望ましい)を持たせていただいてかまいません。

急な変更等でご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。

いよいよ明日は運動会!

運動会を明日に控え、今日は全学年がリハーサルを行いました。

夏休み明けから今日まで、どの学年も一生懸命練習に取り組んできました。あとはそれを出し切るのみ!ということで、今日のリハーサルも本番同様に力が入っていました。

お天気が心配されるところではありますが、明日は子どもたち一人一人の頑張りに、温かな声援をお願いします。

赤組!白組!応援練習

15日(火)の中間休みと昼休みに、赤組と白組の応援練習を行いました。

朝学習の時間に応援団を中心に練習をし、この日は初めて全体での練習を行いました。

この日は応援歌や拍子などの細かなカウントや、振り付けの確認をしました。赤組も白組も、本番に向けてさらに盛り上げていってほしいと思います。

ダイコンの芽が出ました!

2年生の子どもたちが生活科の学習でダイコンの種をまき、発芽して成長する様子を観察しました。

子どもたちは、各自のペットボトルで発芽している様子をつぶさに観察し、本葉がどのように大きくなるのかを記録していました。小さな芽が出たもの、葉がぐんぐん伸びているものと、生育状況は様々でした。今後もしっかり水やりを行い、成長する様子を見ていく予定です。

運動会全校練習

10日(木)に運動会の全校練習がありました。

この日は、座席の確認をしてから、プラカード係を先頭に開会式の並び方の確認をしました。

開会式、閉会式が行われる運動会の開催は久しぶりなため、開会式の流れを一つ一つ確認しました。

最後にみんなでラジオ体操をして、この日の全校練習を終えました。

本番も今日のような秋晴れの中で実施できることを願っています。

消防署見学(3年)

3年生が社会科の「安全なくらしを守る」の学習で消防署見学に行きました。

消防署の方から消防車や救急車の設備の説明を受け、消防車の設備を近くで見たり、救急車に乗ったりする体験をさせていただきました。

素早く出動するための設備の工夫や隊員の方々の練習の様子などを見ることで、自分達の生活を守るために働く人々の仕事について、理解を深めることができました。

稲刈り体験・ライスセンター見学

9日(水)に地域の方の協力を得て、今年も5年生とすみれ学級の児童が稲刈りを行いました。

田んぼに到着した子どもたちは、地域の方から稲刈りの方法を教わり、前日の雨によるぬかるみに足を取られながらも懸命に稲を刈り取っていました。

この日は、ライスセンターも見学させていただき、自分達が刈り取った稲が精米される際に使用される機械などを見ることができました。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。

秋の校外学習(2年)

3日(木)に2年生は、校外学習で「京都市動物園」に行きました。

あいにくの雨模様でしたが、実物を見る機会の少ないコウモリなどの生き物を見た子どもたちは、歓声を上げていました。また、ヤギのエサやり体験などを通して、動物と触れ合う楽しさも感じることができたようです。

昼食後には、飼育員さんや獣医さんに事前に子どもたちから出た質問に答えていただきました。その場で質問する子もおり、普段から注射の練習をしていることや、上手にできたときにはエサをあげていることなど、動物たちの世話をするときの工夫を教えていただきました。

秋の校外学習(5年)

1日(火)5年生は、校外学習で「三菱自動車工業京都製作所」「京都新聞社本社」に行きました。

三菱自動車工業京都製作所では、工場の説明を受け、エンジンのパーツや工場の見学をしました。

京都新聞社では、報道部や写真部などの部署の紹介や、そこでの作業の様子を見学しました。原稿を作るところでは、パソコンでレイアウト作業の体験をさせてもらいました。

自動車や新聞など、身近なものが自分達のもとに届くまでどのような作業を経ているのか、実際に見て学びを深めることができたようです。

令和6年3月31日までのホームページはhttps://www.kyotanabe.ed.jp/nc21/matuigaoka-es/htdocs/からご覧ください。

1 発令警報・区域

京田辺市に

「 気象特別警報 または 気象警報 」が発令

2 発令状況

① 午前7時現在で警報が発令されている

→ 自宅待機

※ 学校からの連絡はありません。

② 登校途中(始業まで)に警報が発令の時

→ 自宅へもどり待機

※ さくら連絡網 (子ども連絡網)でメールを配信

③ 午前9時までに解除されたとき

→ 登校

※ 子ども安全連絡網でメールを配信

④ 午前9時以降も発令中の時

→ 臨時休校

※ 子ども安全連絡網でメールを配信

3 登校後に警報が発令されたとき

教育委員会や校長の判断により、教職員の引率のもと、児童を各地域まで早期に 集団下校 させます。その際は、さくら連絡網 ( 子ども連絡網) でお知らせの上、学校に提出いただいた 緊急下校対応表 をもとにして、下校させます。

※ 場合によっては、児童を学校待機させ、保護者のお迎えをお願いすることもありますので、よろしくお願い致します。

時間外電話対応について.pdf