2025年2月の記事一覧

2月26日(水)

本日で1・2年生の学年末テストが終了しました。

定期テストは、今までの学習の定着が図れているか、理解ができているか、学んだことを生かして新しい課題の取り組もうとしているかを確認するものです。

返却は来週になりますが、受けて終わりではなく、自分の定着率がどれくらいかをしっかりと把握して、次につなげてください。定着率が今一つ、と思えば、その単元の強化を図るためにしっかりと復習しましょう。

さて、2月は逃げる、というくらいあっという間だったのではないでしょうか。

3月はいよいよ次のステージへの助走期間。3年生は卒業して全く新しい環境になります。いよいよ自分の言動に責任を持たなくてはならなくなります。卒業するまでにやれることはやりきるように、当たり前のことは当たり前にする力をつけてください。

1年生は進級して、「先輩」に。2年生は最上級生に。どちらも今までと同じではなくなります。今やるべきことを確実にやりきるようにしましょう。

3年生の登校日は残すところ、12日。

1,2年生は16日です。(卒業式は自宅学習日)

この残りの日数をどう過ごすかが大切です。学級の目標、個人の目標は達成できていますか?その振り返りも丁寧にしていきましょう。あともう少し、であればこの残りの日数で100%近くになるように頑張ってください。

1年生の様子

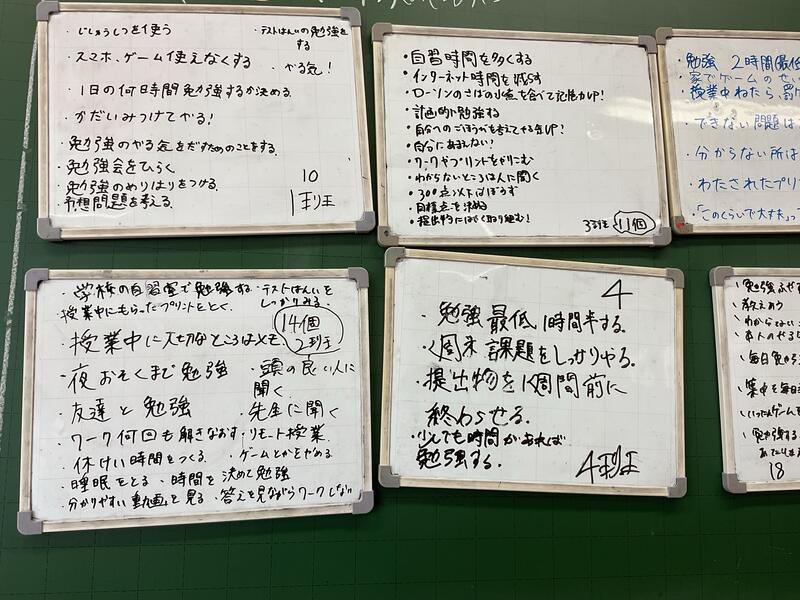

今日はSELFの心アップの時間でHop⇒STEP⇒JUMP

HOP:落ち着いて問題を見る

STEP:できるだけ解決方法を探す

JUMP:解決方法として一番良いものを考える

授業の中である学級では直前に近づいた学年末テストについて考えたそうです!!

JUMPについては難しくて自分だけのものでなく、みんなのことも考えて議論しました。

今週の3年生 2月20日(木)

今週の3年生 2月20日(木)

本日3年生では5,6時間目に子育て理解教育として助産師の方に講師として来ていただきました。

初めは「生命誕生と命の大切さ」について講演をしていただきました。私たちがこの世に生を受けて暮らしていること自体すごい確率であるということですね。だからこそ「生きているだけで100点満点。」「自分と相手を大切にできる人になってほしい。」という言葉にはやはり説得力があります。

第2部では、学年の有志の代表生徒に妊婦エプロンを着用した「妊婦体験」をしてもらいました。

実際に赤ちゃんに見立てた重りが入ったエプロンで、階段の上り下りや床の物拾い、寝返りなどを体験しました。

体験した男子生徒の一人は、「妊婦さんにとっての大変さを実感しました。自分は将来出産をすることはできないけど、自分の身の周りに妊婦さんがいれば、サポートをしたい。」という感想を伝えてくれました。

最後に赤ちゃんの人形を使って衣服の着脱やおむつの交換を代表の生徒が体験しました。手こずりながらも、どこか優しい表情で接していたのではないでしょうか。

また赤ちゃんの抱っこの仕方について学び、クラス全員で抱っこの練習をして今回の講演と体験の締めくくりとなりました。

貴重なお話と貴重な体験をすることができましたね。今回の子育て理解教育を通して、自分を大切にすること。相手を大切にすること。そして何より命を大切にすることについて考えを深めることができました。

2月20日(木)今週の2年生

先週の話。

2月10日(月)、この日は、ホスピタルフットボール協会 理事の糸賀亨弥さんを講師として、車いすスポーツ体験を行いました。普段見慣れない競技用の車いすを見て、2年生も興奮気味でした。最初は、上手くいかなかった操作も リレー や しっぽ取り を行ううちに徐々に馴れていきました。

授業は3クラス同時に以下のような形で行いました。

1、2時間目は1~3組

3、4時間目は4~6組

5、6時間目は7~9組 (※糸賀さん、長丁場の指導本当にありがとうございました。)

さて、この講習の目的は、車いすスポーツ体験を通して、「共生社会」の意味を考えることにあります。障がいの有無で人としての差があるわけではありません。「競技用車いす」という媒介を通すことで、みんなが同じようにスポーツを楽しむことができます。その「楽しむ」という感情に、健常者 と 障がい者 という区分はないはずです。人によってできること、できないことの差はあるかもしれませんが、みんなが同じように今を生きる人間には違いないはずです。そういった部分を互いに理解し、補いあって生きていく、それが共生社会ではないかと私は考えます。先月に来られた韓国の先生方との交流も、狭義の意味では「異文化交流・異文化理解」ですが、広義の意味では「共生社会」を学ぶことに他なりません。そのときの感想を思い出してください。「言語が多少通じなくても、思いは伝わる」ということをみなさんは学びました。今回も同じではないでしょうか。みなまで言いません。あとは、それぞれがそれぞれの感性で今回の体験を、今後の生活に活きるようしっかりと昇華させていってください。

全然別の話。

一昨日、私は社会科教員として、福知山市にある某公立中学校に授業を見学しにいきました。見学させていただいた授業は先生と生徒たちの信頼関係がよくわかる、とても素晴らしいものでした。しかし、それ以上に「感動」したことがあります。それは、この学校の生徒が、みんな来校者である私に挨拶をしてくれるのです。たったそれだけのことですが、私はとても嬉しい気持ちになりました。正直、感動しました。だから、私も「〇〇中学校、最高です!みんなが気持ちのいい挨拶をしてくれる。みんなはこんな学校に通えて幸せですね。また来たくなりました。ありがとう」と返しました。挨拶なんて、当然のことなのに、そんなことで感動してしまうなんて、と思うかもしれませんが、それくらい気持ちのいい挨拶をしてくれる子が多かったのです。

田辺中学校のみなさんにも、この気持ちを伝えたい。この中学校にできて、田辺中学校にできないわけはありませんよね?私は常々みなさんに「どんな学校に進学するかではなく、どんな人間になるかだ」というような話をしています。勉強ができることは確かに素晴らしい。でも、「あいさつがしっかりできる、時間をきちんと守る、掃除をしっかりする、身だしなみを整える」ことを実践できる人も同じくらい素晴らしいですよ。みなさんには、不器用でもいいから誠実な、人情味のある人間に育ってほしい、と私は思っています。そして、みなさんが田辺中学校をより良い中学校に変えていきましょう。田辺中学校の規模でそれができたら、すごいと思いませんか?1年後みなさんの卒業式で、誰もが笑って卒業できるように、今自分ができることをしっかりやって行こう! by 学年主任

2月17日(月)

本日は、京都の公立高校の前期選抜の日です。

しっかりと力を出し切ってくれることを信じています。

次、登校するとき、うわばきを忘れないようにしてくださいね。

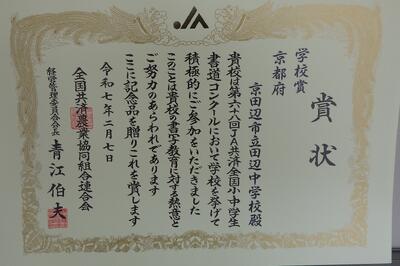

さて、夏休みの課題で取り組んだ書道のコンクール「第68回JA共済全国小・中学生書道コンクール」において、「学校賞」をいただきました。

田辺中学校には、熱心に書道を極めている生徒がたくさんいます。

日本の伝統文化「三道」として、書道、茶道、華道があります。日本の「道」は、礼節を重んじ、相手を思いやる心を育み、鍛錬を重ねることで集中力や忍耐力を鍛えていきます。

書道も一文字一文字を仕上げていくのは集中力がいります。自分の字と向き合うことは自分の心とも向き合っていることと同じです。そんな鍛錬を重ねている生徒たちの作品が評価されるのは本当にうれしいことです。

これからも努力を重ねて、「道」を極めてください。

★2月の学校だよりを掲載します。

★2月給食だより&献立を掲載します。

★ 気象警報にともなう生徒の登下校について⇒メニュー「学校生活」をご覧ください。

★クラリネットを寄付していただきました。

吹奏楽部の保護者の知り合いの方からクラリネットを寄付していただきました。大切に使わせていただきます。ありがとうございました。

令和7年度の校時表です。

令和7年度の行事予定

遅刻・欠席連絡は「さくら連絡網」で入力お願いします

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

〒610-0332

京都府京田辺市興戸北鉾立21

TEL:0774-62-0021

FAX:0774-62-5099

証明書の発行は以下をクリックしてください

学割証明書発行願.pdf

PTA 関係