|

|

令和7年度

作品展②

作品展の最終日、見学をしているこどもたちの様子を見ていると、それぞれの作品について工夫されている点や特徴的な点の感想を述べあっていました。また、3日間の公開でしたが、多くの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとうございました。

書いたら見直そう(2年生・国語)

書いた文章を見直すことの大切さを学びました。「 」・句読点・段落の作り方などがポイントとしてあげられていました。まちがえがある文章を直すことで、ポイントを押さえていました。今後、文章を書く機会が増えていきますが、この授業で学習したことを元に、いい文章を書いてほしいと思います。

リクエスト給食結果発表 ~ぼくたち わたしたちのナンバーワン~

リクエスト給食の結果発表が掲示されました。1位の給食は、1月の給食週間に登場するとのことです。今からとても楽しみです。

〇ごはん・どんぶり部門 第1位 カレーライス 第2位 きむたくごはん 第3位 ぎゅうどん

〇麺料理部門 第1位 みそラーメン 第2位 カレーうどん 第3位 ミートスパゲティ

〇肉料理部門 第1位 とりにくのからあげ 第2位 にこみハンバーグ 第3位 とりにくのフレーク揚げ

〇魚料理部門 第1位 かつおのさらさあげ 第2位 さばのみそに 第3位 かつおのごしきあげ

〇デザート部門 第1位 白玉入りフルーツポンチ 第2位 フルーツポンチ 第3位 みかん

作品展

夏休み中に取り組んだ私的な作品が展示されました。工夫された作品ばかりで、中には大きな半紙に力強い筆使いで書かれた作品もありました。子どもたちも鑑賞します。

給食再開

今日から給食が再開されました。メニューは、夏野菜のカレーとフルーツポンチでした。

カレーは、スパイスの香りが食欲をそそり、暑い日でもごはんが進みました。

デザートのフルーツポンチは、冷たくさっぱりとしていて、カレーのあとにぴったりの一品でした。甘さと酸味のバランスが良く、口の中がすっきりしました。

全体として、栄養バランスも良く、季節を感じられる献立でした。夏休み明けの子どもたちにとって、食欲を取り戻しやすい工夫がされていて、好評でした。

2学期始業式

本日より2学期がはじまりました。始業式では校長先生の講話の後、生活目標や地域での交通マナーについてのお話がありました。

終業式(1学期)

18日(金)に1学期の終業式を行いました。

はじめに校歌を斉唱した後、学校長から「4月当初に比べて元気な挨拶ができるようになった」ということや「夏休みを安全に過ごしてほしい」ということについて話がありました。

また式の後には、夏休みの過ごし方について担当の教員から話があり、全校で「夏休みの約束」を確認しました。

1カ月以上の長い休みとなりますが、健康や安全には十分留意し、元気に過ごしてほしいと思います。夏休み明けに、子どもたちからたくさんの思い出話を聞けることを楽しみにしています。

租税教室(6年)

6年生の児童を対象にした租税教室を行いました。

この取組は、税金の仕組みについて小学生のうちから学ぼうというもので、今回は税理士協会の方に来校いただき、話を聞きました。

授業の最後にレプリカの1億円が登場し、1千万円の束ずつ列に配られると、どの子も興味津々で歓声が上がっていました。1千万円ほどの大金を初めて見て触ったことで、お金の重みを感じていたようです。

身近な消費税だけではなく、様々な税金によって自分達の暮らしが支えられていることについて、改めて知ることができました。

非行防止教室(5年)

5年生を対象に、非行防止教室を実施しました。

この取組は、警察OBのスクールサポーターの方に来ていただき、非行防止について話をしていただくものです。

映像やカードを使いながら、今年の6月に変更になったばかりの法律の話などを分かりやすく説明していただきました。子どもたちは、事件や事故に巻き込まれないためにはどうすればよいか、しっかり考えていました。

薬物乱用防止教室(6年)

14日(月)に、6年生を対象にした薬物乱用防止教室を実施しました。

今年も高等学校の先生が来校され、薬物乱用の恐ろしさや誘われたときに断る方法などをお話いただきました。

授業の最初の方には写真を見て「ラムネみたい。」「やめたくなったら、やめれるやろ。」などと口にしていた子どもたちも、授業が進むにつれて薬物の恐ろしさを感じていたようです。

子どもたちの周りにはたくさんの誘惑があり、それらの情報も簡単に手に入れることができてしまう現状があります。今回学んだことを忘れずに、今後も様々な誘惑に負けず、きっぱりと断る強さを持ち続けてほしいと思います。

とうもろこしの皮むき体験(2年)

2年生の児童が、給食で使用するとうもろこしの皮むきを体験しました。

この取組は、食育の一環として行われ、全校児童分のとうもろこしの皮やひげを一本一本丁寧に取り除きました。

子どもたちが頑張ってむいてくれたとうもろこしは、10日(木)の給食でゆでとうもろこしとして提供され、みんなでおいしくいただきました。

みんなで協力!仲を深めよう!~にこにこなかよしラリー~

11日(金)に、運営委員会が企画した「にこにこなかよしラリー」がありました。

この取組は、赤・白それぞれのおひさまグループに分かれて教室や体育館を回り、クイズやゲームに挑戦してスタンプを集めていくというものです。

その学年の学習に合わせたクイズやみんなで挑戦できる楽しいゲームを通して、お互いに声を掛け合う姿が見られ、おひさまグループの仲もさらに深まったように感じました。

異年齢集団での活動は、2学期以降も続きます。様々な取組を通して、日常生活の中でも学年を超えて協力したり、お互いに思いやりの気持ちをもって活動したりできるといいですね。

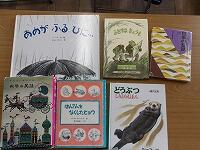

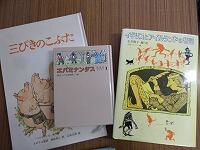

お話会(1・2年)

7日(月)に2年生で、9日(水)に1年生でお話会がありました。

1年生では、「三びきのこぶた」「ふるやのもり」「エパミナンダス」などのお話をストーリーテリング形式でしていただきました。特に「エパミナンダス」では、主人公の突飛な行動に、子どもたちからは歓声が上がっていました。

14日(月)から、夏休みの図書の貸出しが始まります。自分のお気に入りのシリーズや人気のお話だけではなく、読んだことのないお話にチャレンジしてみるのもいいですね。

家庭学習トライウィーク(1学期)

6月25日(水)~7月1日(火)の期間で、1学期の家庭学習トライウィークを実施しました。

1学期の復習やテスト勉強など、2年生以上が自分で課題を考えて自主学習に取り組みました。

取組後は、各クラスの代表児童のノートを南校舎1階と北校舎1階にそれぞれ掲示しています。教室の行き帰りに足を止め、友達のノートをじっと見ている子どもたちの姿も見られます。他学年のノートのよいところを見つけたり、次回の自主学習の参考にしたりして、2学期の自主学習ではさらに全体がレベルアップできるといいですね。

着衣泳に挑戦!(6年)

8日(火)に6年生がコスパで着衣泳に挑戦しました。

この学習は、毎年6年生で実施しており、子どもたちは水を吸収した衣服によって体が重たくなったとき、どのような姿勢や方法で救助を待つことが大切か学びました。

毎年夏になると、水の事故のニュースが報道されています。事故に合わないことが一番ですが、いざというときのために、仰向けになって呼吸を確保するなど命を守る行動をとれるといいですね。

七夕献立

7日(月)の給食は、「ご飯・星型ハンバーグ・七夕汁・にんじんとツナのソテー・七夕ゼリー」の七夕献立でした。ハンバーグも星型、七夕汁に入っているオクラも星型、ゼリーにも星があしらわれ、星づくしの献立に子どもたちも嬉しそうでした。

1年生の教室前には、子どもたちの願い事を書いた短冊をつるした七夕飾りが置かれています。1階のすみれ学級の掲示板も、かわいい七夕仕様です。

毎日の暑さだけではなく、風にゆれる七夕飾りや星づくしの七夕献立から、夏を感じることができました。

白熱の戦い!!

6年生が体育科の学習でリレーに取り組みました。

テイクオーバーゾーンをうまく活用し、スピードを落とさずにバトンを受け取る練習を重ね、授業のたびにどのクラスも徐々にタイムを上げていきました。

この日は、学年で集まってクラス対抗リレーを行い、授業の学びを互いに発揮し合いました。どのクラスからも、最後まで熱い声援が飛び交っていました。

あったらいいな、こんなもの

2年生が国語科の「あったらいいな、こんなもの」という単元で研究授業を行いました。

この日は、事前に自分で考えた「あったらいいな」と思うアイテムについて説明し、もっと詳しく知りたいと思い事をグループに分かれてお互いに質問し合いました。

進んで質問できるよう、ロイロノートに質問カードが用意され、質問するときのヒントにしたり、どんなことを質問されたのか忘れないようにしたりしていました。互いに質問し合いながら、「いつ使うのか」「他にはどんな機能があるのか」「誰が使えるのか」など、具体的に説明することの大切さに気づき、自分のアイテムの説明文を見直していました。

今後もこのような対話的な国語科の学習を通して、自分の考えを伝えて広げ、互いに深め合えるようにしていきたいと思います。

朝学習読み聞かせ(1・6年)

朝学習の時間に、1・6年生が図書ボランティアの保護者の方々に読み聞かせを行っていただきました。それぞれの学年に合わせた内容の絵本の読み聞かせに、どの教室でも集中してお話に耳を傾けている子どもたちの様子が見られました。

暑さが厳しくなり、休み時間に外遊びが制限される日が続いています。そんな日こそ図書室や教室で、読書をしてゆったり落ち着いた時間をもてるチャンスです。夏休み中に読む本を、今から探しておくのもいいかもしれません。

読み聞かせボランティアの皆さま、2学期もまたよろしくお願いいたします。

児童朝礼(7月)

1日(火)に児童朝礼がありました。

この日の朝礼では、運営委員会の児童から、7月11日に行う縦割り活動「にこにこなかよしラリー」について、説明がありました。この取組では、おひさまグループに分かれて、教室や体育館を回ってクイズやゲームに挑戦します。

子どもたちは運営委員からの説明を聞きながら、今から挑戦するクイズやゲームを楽しみにしている様子が見られました。本番当日も、仲良く協力して頑張りましょう。

外国語活動(2年)

ALTのリア先生と、2年生が外国語活動を行いました。

あいさつや今日の気分を確認した後、「動物」の言い方を学び、先生の後に続けて復唱したり、歌に合わせて言ってみたり、積極的に英単語を口にし、コミュニケーションをとる姿が見られました。

活動の最後には、指定された色で塗ると動物の姿になる塗り絵を行いました。色を間違えないように丁寧に色塗りする様子に、ALTの先生も感心していました。

「夏越しの祓」特別献立

今日の給食は、「ご飯・かまぼこのすまし汁・豚肉の生姜焼き・手作り水無月・牛乳」の「夏越しの祓」特別献立でした。「夏越しの祓」は、1年の半分にあたる6月30日に行われる行事で、残りの半年も元気に過ごせるよう、半年間の厄を払ったり、水無月という和菓子をこの日に食べたりします。

梅雨が明けて暑さが一層厳しく感じられますが、手作り水無月を食べて、7月も元気に乗り切りましょう。

お話会(5年)

今年度も各クラスでお話会を実施します。

この日は、5年生が「ヴォルカの冒険」「たのきゅう」「やぎとらいおん」などのお話をストーリーテリング形式でしていただきました。頭の中で場面を想像しながら、外国の面白い小話に思わず笑いがもれ、お話の世界を楽しんでいる子どもたちの様子が見られました。

もうすぐ始まる夏休みを利用し、読書を通してすてきなお話にたくさん出会えるといいですね。

クラスの人権スローガン発表(放送)

25日(水)~27日(金)の給食時間に、各クラスで決めた人権スローガンを放送で発表します。

25日は、1・2・3年生のクラスの代表児童が、目指すクラスの姿などをふまえてクラスで決めた人権スローガンを発表をしました。

26日に3・4・5年生、27日に6年生とすみれ学級が発表する予定です。

この人権目標は、クラスだけでなく各学年の掲示板や職員室前にも掲示し、一人一人が意識して過ごせるようにしていきます。

全校朝礼(7月)

24日(火)に全校朝礼がありました。

学校長の話の後、担当の教員が7月の生活目標「暑さに負けず生活しよう」について話をしました。

梅雨入りし、湿気に加えて連日の真夏日で過ごしにくい日が続きますが、こまめな水分補給を意識し、残りの1カ月を元気に過ごしてほしいと思います。

お米について調べよう!(5年)

先日、田植え体験をした5年生が、総合的な学習の時間でお米について調べています。

この日は、図書室にある本を使ったり、インターネットを使ったりしながら、調べ学習を進めていました。

子どもたちは、自分の調べたい「お米の種類」「お米ができるまで」「お米の害虫」などのテーマについて、調べて分かったことをロイロノートのシートにまとめていました。

暑さに負けず、ぐんぐん生長!!(1年)

1年生が育てているあさがおが、暑さに負けず、ぐんぐん生長中です。

この日は、葉やつるの様子を観察し、「葉っぱが10枚あったよ。」「つるがこんなに伸びたよ。」と、植物の生長に驚きながらも、気づいたことなどを観察カードに書いていました。

人間でも堪えるような暑さが続いていますが、何色の花が咲くのか楽しみに、子どもたちは毎朝水やりを頑張っています。

おひさまグループ顔合わせ会

19日(木)に今年度最初のおひさまグループ活動がありました。

この日は、各班で自己紹介をしたり、6年生が考えた遊びをしたりして交流しました。

「新聞じゃんけん」「ハンカチおとし」「進化じゃんけん」など、楽しい遊びにどの班も盛り上がっていました。

これからも様々な活動を通して、仲良く協力して活動してほしいと思います。

3年理科「風とゴムの力のはたらき」

3年生が理科で、風とゴムの力のはたらきについて学習しています。

この日は、送風機を使って実験を行い、風の強さと車が動く距離の関係を調べました。

体育館にメジャーを用意し、送風機の強さを変えながら車が進んだ距離を記録していきました。

子どもたちは、風の強さの違いで物を動かす力がどれだけ変わるのか、実験を通して気づいたことをまとめていました。

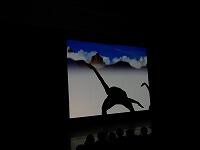

芸術鑑賞会

16日(月)に全学年を対象にした芸術鑑賞会を行いました。

この日は、劇団影法師の皆さんにお越しいただき、「BIG TREE」という人間影絵劇を1・2・3年生と4・5・6年生の2部制で鑑賞しました。

公演後に影絵を教えていただくワークショップもあり、低学年は「カニ・やかん・ゴリラ」、高学年は「カニ・ウサギ・ゴリラ」の手影絵を教えていただきました。ウサギの影絵はなかなか難しく、子どもたちも劇団の皆さんの手の動きをよく見ながら、体育館の床に映る自分の影を楽しんでいました。

最後に、各学年の代表児童がスクリーンの裏に行って、劇団の方に教えていただきながら「人間の顔・ダチョウ・リンゴ」などの人間影絵を披露しました。友達の影絵がスクリーンに映し出されるたびに、大きな歓声が沸いていました。

お世話になった皆さま、ありがとうございました。

もうすぐ収穫できるかな(2年)

2年生の子どもたちが、育てている野菜の観察を行いました。

子どもたちは、タブレットを使って葉や花、実などの写真を撮影したり、気づいたことを観察カードに書いたりしていました。友達と自分の野菜を比べたり、自分の手や指を使って大きさを確認したりしながら、育てている野菜の生長を感じていました。

毎日水やりを続けているからか、もうすぐ実が収穫できそうな植木鉢もありました。たくさん収穫できるといいですね。

ハードル走に挑戦!(4年)

体育科の学習で、4年生の子どもたちがハードル走に挑戦しています。

子どもたちは3コースに分かれ、自分の跳びやすい幅を確認しながら、繰り返し練習に取り組んでいました。

スピードを落とさず、リズムよく跳び越えられるようになるといいですね。

林間学習20

先ほど学校に到着し、これから解散式を行います。

この2日間での学びを、これからの学校生活に生かしていってほしいと思います。

林間学習の準備等、ご家庭でもご協力いただき、ありがとうございました。

林間学習19

昼食後、記念に学年写真を撮影しました。手作りカレーでパワーも充電されたのか、みんないい笑顔で写真におさまっていました。

朝来た道を戻り、これから学校へ向けて、青年の城を出発します。

林間学習18

学校での準備段階からの合言葉「来た時よりも美しく」は、最後の活動でも健在です。

美味しい昼食でお腹がいっぱいになった後は、みんなで協力して後片付けを行いました。

真っ黒になった鍋をピカピカになるまで磨いたり、灰を片付けたり、使った道具を洗ったり、自分達で仕事を見つけ、黙々と作業を進めていました。

林間学習17

火にかけた鍋の様子を見ながら、野菜を細かく切ったり、水を少なめにしたりと様々工夫し、どの班も美味しい昼食が完成しました。

完成した班から、「いただきます」のあいさつをしていざ実食!

「先生、うちの班のカレー食べてみて。」「おこげ最高!」など、何回もお代わりしてあっと言う間にどの班も鍋が空っぽになりました。一生懸命作ったカレーの味は、格別だったようです。

林間学習16

エプロン、三角巾を身に付け、カレー作りがスタートしました。

食事係を中心に、鍋に焦げ付き防止のコーティングをし、火を起こす担当、米を洗う担当、野菜を切る担当とそれぞれの役割に分かれて、順調に調理を進めています。

慣れない野外での調理ですが、美味しいカレーが完成するといいですね。

林間学習15

野外活動センターの東雨天活動場に到着後、センターの方から話を聞き、諸注意を確認しました。

各クラスの調理スペースに分かれて、食事係を中心にいよいよカレー作りのスタートです。

林間学習14

各部屋のルームチェックを無事に終え、退所式を行いました。

これから少し歩いて、野外活動センターまで向かいます。朝食もしっかり食べたので、みんな充電完了、やる気満々です。

野外活動センターまでの道のりは、昨日のウォークラリーで歩いた道でもあるので、昨日のことを思い出しながら、おしゃべりに花を咲かせていました。

林間学習13

今日の朝食のメニューは、「ご飯・みそ汁・味付けのり・鯖・納豆・きのこ卵焼き・ウィンナー・昆布・小梅・野菜のはんなり和え・ぶどうゼリー」と、夕食同様ボリューム満点です。

朝のつどいですっきり目が覚めたのか、朝食でもご飯のお代わりの列ができていました。

林間学習12

朝のつどいで、昨日のウォークラリーの表彰がありました。

制限時間により近く、クイズの正解が1番多かった2組5班が1位でした。入賞できなかった班も、協力してよく頑張りました。

山の気候だからか、朝は少し肌寒く感じましたが、本日も雨の心配はなさそうです。

子どもたちは全員元気に過ごしています。

林間学習11

起床後は、身支度やシーツの片付けをし、朝のつどいのために広場に集合しました。

昨晩は、キャンプファイヤーや入浴後も各部屋まだまだ元気いっぱいで、なかなか寝付けない人もいたのか、眠そうに大きなあくびをする姿がちらほら見られました。

2日目はラジオ体操からのスタートです。今日も元気に活動しましょう。

林間学習10

キャンプファイヤー後は、それぞれのクラスごとに入浴をすませました。

キャンプファイヤーの焚火の煙や汗だくの体を大きなお風呂でさっぱりさせ、一日の疲れをとっていました。

待っている間に、各部屋では布団や入浴の準備、1日目のふり返りが行われていました。

「先生、穴が空いているのが掛布団用?」「こっち終わったら手伝うから!」と、協力しながら布団にシーツをセットしたり、着替えを準備したりしている様子が各部屋で見られました。

林間学習9

おはようございます。現在の天気は晴れ、気温は17℃ほどです。

林間学習2日目をむかえました。本日も引き続き、林間学習の様子をお知らせします。

昨晩は、夕食後にキャンプファイヤーを楽しみました。

まずはじめに火の子と火の神を迎え入れ、点火式を行いました。その後、キャンプファイヤー係が考えたゲームをみんなで楽しみ、日が落ちてだんだん辺りが暗くなると共に、子どもたちの熱気は最高潮に高まっていきました。あっという間の時間でしたが、初日の締めくくりにはぴったりの活動となりました。

林間学習8

待ちに待った、夕食の時間です。

この日の夕食は、「ご飯・トンカツ・揚げ豆腐・えびシュウマイ・ごぼうサラダ・生野菜・豚汁・青かっぱ漬物」とボリューム満点です。

ご飯はお代わりもできるということで、次の活動時間を気にしながらも、「まだいける。」「もう一回お代わりしようかな。」と、班ごとに楽しくおしゃべりをしながら、夕食を楽しんでいた様子でした。

本日の林間学習の紹介は、ここまでとなります。キャンプファイヤーなどの様子は、明日お知らせします。

林間学習7

夕べのつどいを行い、青年の城の職員の方から、シーツやお風呂の使い方を教えていただきました。その後、みんなでこの林間学習のテーマソングを歌いました。

夕べのつどいの後、各部屋に入りました。みんな思っていたより広い部屋と、二段ベッドに大興奮の様子です。部屋の窓から外の景色を見たり、二段ベッドに上がってみたりと、各部屋からにぎやかな声が聞こえています。

林間学習6

ウォークラリー後も、子どもたちは元気いっぱいです。

大ホールに移動し、係の人が考えた「先生⚪︎✕クイズ」「猛獣狩り」「サイレントバースデー」のレクリエーションを行いました。

クラスを超えて入り混じり、楽しそうな声が響いていました。

林間学習5

時計は持たず、頼れるのは地図のみの状態で、各班協力して地図を解読し、1時間半の制限時間に、より近い時間でゴールできるように頑張っています。

途中、チェックポイントに立つ教員を見つけると、「先生がいた!」「やっほ~!」とまだまだ元気そうな様子です。無事に全班、ゴールまでたどり着いてほしいと思います。

林間学習4

地図を片手に、ウォークラリーがはじまりました。

時間ぴったり、途中で出されるお題を全て正解する班はいるのでしょうか・・・どの班も、最後までみんな元気に、協力してゴールしてほしいと思います。

林間学習3

楽しみにしていた昼食の時間です。

クラスごとに広場にシートを敷き、お弁当を広げています。

みんなで顔を合わせながら食べる昼食は格別のようで、事前にリクエストしたおかずやデザートの果物を見せ合うなどしながら、あっと言う間に完食していました。

捨てられる容器でのお弁当の準備にご協力いただき、ありがとうございました。

これからウォークラリーに向けて準備開始です。

林間学習2

先ほど、青年の城に到着しました。

到着後すぐに入所式を行いました。

実行委員を中心に式を進め、みんなで青年の城の職員の方に挨拶をしました。

現在の天気は晴れ、気温は22℃ほどで気持ちのよい風がふいています。一旦荷物を置いてから、広場で昼食です。

林間学習1

おはようございます。

本日より5年生は林間学習に出かけます。2日間の活動の様子を紹介していきます。

先ほど、体育館にて出発式を行いました。

在校生に見送られてみんな元気にバスに乗車し、学校を出発しました。

はじめてのシャトルラン!

1年生が、新体力テストのシャトルランに挑戦しました。

はじめて取り組むということで、6年生の子どもたちが一緒に走ったり、回数を数えたりしながら1年生のサポートをしました。

音に合わせて走るのは少し難しかったようですが、走り終わった後は「疲れたぁ。」「またやりたい。」と、一緒に活動した6年生に話す様子が見られました。

また1年後、自分の記録を超えられるように頑張ってほしいと思います。

松井ケ丘幼稚園給食体験

5日(木)に、幼稚園の年長の子どもたちが小学校で給食体験を行いました。

この日の献立は、「牛乳、チャーハン、揚げシューマイ、中華スープ」でした。

5年生の子どもたち8名が一緒に給食の配膳を行い、隣に座って給食を食べました。「好きな食べ物は何?」「好きな動物は何?」など、幼稚園の子どもたちに話しかけながら、優しく気を配る様子が見られました。

4年生、水泳学習スタート!!

3・6年生の水泳学習が終わり、3日(火)から4年生の水泳学習が始まりました。

4年生は、毎週火曜日の5・6校時にコスパに行きます。

4年生は昨年度に引き続き、2回目のコスパでの水泳学習です。初日はあいにくの雨でしたが、室内プールでしっかり活動して学校に戻ってきたときには、「楽しかった!」と、久しぶりの水泳学習を楽しんだ様子が伺えました。

全10時間の水泳学習を通して、自分自身の泳力をしっかり伸ばしてほしいです。

学校探検(1・2年)

生活科の学習で、1・2年生が学校探検を行いました。

この日のために、2年生は特別教室などの様子や特徴などをカードにかき、説明の仕方を練習してきました。

学校探検本番は、各教室の前でその教室の様子や特徴、使い方などを説明し、説明が終わると探検カードにスタンプを押してもらいました。

2年生は一緒に校内を巡る1年生に優しく声をかけながら、各教室を巡ってスタンプを集めていました。授業で使うときがあったら、2年生の説明を思い出しながら、ルールを守って使えるといいですね。

田植え体験(5年)

5年生の子どもたちが、地域の方のご協力のもと田植え体験を行いました。

はじめに説明を聞いてから、いざ田んぼの中へ。前日の雨の影響もあり、例年以上にズボズボと足を取られる中、転ばないように一歩一歩慎重に進みながら作業を進めていきました。だんだん慣れてくると、教わった通りに苗を2・3つ取り、同じ間隔になるように植えていました。

子どもたちに貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。秋の稲刈りが楽しみですね。

交通安全教室(2年)

先週、2年生の子どもたちが交通安全教室を行いました。田辺警察やボランティア、PTAの方々に協力いただきました。

まずは、歩道で気をつけることや、横断歩道がない場所では、近くの横断歩道を探して、周りを見てから渡ることについて教えていただきました。

次に、学校の外に出て、教えてもらったことをもとに自分たちで歩道や横断歩道の渡り方を確かめました。

この日は、警察やPTAの方に見守られる中での交通教室でしたが、普段の登下校は自分たちで行動することが基本となるので、教えてもらったことを守りながら、安全に過ごしてほしいと思います。

最後になりましたが、田辺警察やボランティア、PTAの皆様、子どもたちの学習にご協力いただきありがとうございました。

修学旅行20

13:50に名古屋港水族館を出発しました。

少し遅れての出発となりましたので、SAの到着も少し遅れています。

修学旅行のしおりでお伝えしている下校時刻に変更がある場合は、連絡網にてお知らせします。

修学旅行19

お昼ご飯をいただきながら、みんなでショーを見学しました。ショーのレベルの高さに、子どもたちから歓声が上がっていました。

ショーの後は、バスに乗車して学校へ戻ります。

修学旅行18

館内に入場すると、班ごとに分かれて館内を見学しました。

シャチやバンドウイルカ、カマイルカがいました。他にも、アカウミガメやチンアナゴ、タカアシガニやエンペラーペンギンにも出会いました。

ミュージアムショップでは、お小遣いの金額を確かめながら、自分がほしいものや、家族へのおみやげを選んでいました。

修学旅行17

最後の見学先、名古屋港水族館に到着しました。

ここでは、館内の見学に加え、昼食をとったり、買い物をしたりします。約2時間の活動を楽しんでほしいと思います。

修学旅行16

トヨタ産業記念館の見学を通して、繊維機械産業から自動車産業へと進化を遂げたトヨタグループについて学びました。

繊維機械館では、大正時代に建設された紡績工場や建屋をそのまま使用されていました。

自動車館は、7,900㎡もある広大な展示場があり、本物の機械の展示がありました。自動車もたくさん展示されており、歴史を感じました。

名古屋港水族館に向けて移動しています。

修学旅行15

トヨタ産業記念館に到着しました。

これから、繊維機械館と自動車館を班ごとに見学します。5年生で学習した自動車工場の学習を思い出しながら、開発や生産技術について学んでほしいと思います。

修学旅行14

先ほど、お世話になった方々に来ていただき、退館式を行いました。みんなと楽しく過ごしたホテル、バイキングが嬉しかった朝食など、充実したホテルでの時間を終え、これからトヨタ産業記念館へ出発します。

修学旅行13

おはようございます。

2日目の朝を迎えましたが、みんな元気に過ごしています。各部屋、朝早くから声が聞こえていました。

朝食の時刻は、子どもたちがいつも登校している時間帯なので、お腹が空いたようです。朝食会場に着いても、「お腹がすいたー」と話をしていました。

現在、19℃です。予報通り、雨が降っています。

修学旅行12

続いて、レクリエーションの様子です。

実行委員の子どもたちが考えてくれた「クラス対抗ジェスチャーゲーム」や「バラバラ単語ゲーム」をしました。クラス対抗ということもあり、必死になって答えを考えていました。

友達と夜をともにすることは少ないため、貴重な時間となりました。子どもたちは、日中の疲れを感じさせることもなく、寝る前も元気な様子でした。

修学旅行11

おはようございます。

昨日の夕食の様子からお伝えします。

みんなで会場に集合し、夕食をいただきました。

ご飯をお代わりしている子も多く、元気な様子が伝わりました。

修学旅行10

予定通り、ホテルに到着しました。

「ここのホテルに泊まれるの?」と喜んでいました。

入館式を行い、部屋に到着しました。

入浴や部屋での活動を行い、19:00夕食スタートです。

夕食以降の様子は、明日、お伝えします。

修学旅行9

集合時刻が近づくと、荷物を片手に子どもたちが集まってきました。

全員揃い、集合写真も撮りましたので、これからホテルに向かいます。

日中は、暑く感じる場面もありましたので、バスの中でゆっくりして過ごして夜の活動に備えたいと思います。

修学旅行8

集合時刻まであと30分となり、入口のショップに子どもたちが集まってきました。

「今日は買わない予定だったんだけどなー。」、「どのお菓子にしようかな。」と口にしながら、明日の買い物のことも考えながら過ごしています。

修学旅行7

メリーゴーランドもレゴ模様です。

自分たちでスタッフの方に声をかけていました。エリアシールが貰えるので、集めているようです。

こちらは、約60mの高さに上がります。360°回転するため、景色も楽しむことができます。

修学旅行6

ジェットコースターに乗ったり、グループの友達が乗っているのを待ったりと、班ごとの活動を意識して行動しています。

乗り物の待ち時間が少ないため、思う存分、遊んでいます。

修学旅行5

昼食後は、乗り物に乗ったり、買い物をしたりと充実した時間を過ごしています。暑いので、船などの水を使った乗り物が人気です。

修学旅行4

レゴランド到着後は、ミールクーポンを使って、昼食タイムです。パンケーキやラーメン、カレーライスなど、好きなものを選んで食べています。

こちらは、現在、25℃・晴れです。

修学旅行3

先ほどレゴランドに到着しました。

鈴鹿PAを出発した後は、レク係が考えたクイズを楽しみました。レク係のみなさんのおかげで、鈴鹿PAからレゴランドまでの道のりは、あっという間に感じました。また、明日もレクを考えてくれているようなので、楽しみです。

今から、班ごとに体験を行ったり、昼食をとったりします。

修学旅行2

鈴鹿PAに到着しました。

車内では、近くの友達と話をしたり、見学に備えて休憩したりしていました。

10時過ぎに、子どもたちが楽しみにしているレゴランドに向けて出発しました。

修学旅行1

楽しみにしていた修学旅行が始まりました。

予定通り、出発式を行い、8:30過ぎに学校を出発しました。

車内では、早速、見学先での過ごし方について話が弾んでいます。

今日から2日間、修学旅行の様子をお伝えします。

難しい技に挑戦!

5年生が体育科の学習で、鉄棒に取り組んでいます。

この日は、自分が取り組みやすい高さの鉄棒に分かれ、逆上がりに挑戦したり、ひざ掛け回りやグライダーなどの難しい技に挑戦したりしていました。

子どもたちは、ひざ裏を保護する補助パッドなどを上手に活用しながら、様々な技に挑戦していました。

最近は休み時間にも、鉄棒の練習をしている子どもたちを見かけます。練習を重ね、できる技をどんどん増やしていきましょう。

さやむき体験

1年生とすみれ学級の子どもたちが、その日の給食で使用する豆のさやむき体験をしました。

この取組は食育の一環として行われ、子どもたちがさやをむいて中にある豆を一つ一つ丁寧に取り出しました。

子どもたちが頑張ってむいてくれた豆は、その日の給食で豆ご飯として提供され、みんなでおいしくいただきました。自分達でむいた豆が入ったご飯は、いつも以上においしく感じられたのではないでしょうか。

全校朝礼(6月)

27日(火)に全校朝礼がありました。この日は、学校長の話の後、担当の教員から6月の生活目標「健康に気をつけて生活しよう」について話がありました。

日中の気温が上がり、お茶が足りなくなったり、水筒忘れで職員室を訪れたりする子どもたちが増えています。「早寝・早起き・朝ごはん」の基本的な生活習慣を整えることはもちろんですが、こまめに水分をとり、熱中症などに気を付けて過ごしましょう。

京都府学力・学習状況調査~学びのパスポート~

4・5・6年生を対象に、京都府学力・学習状況調査を実施しました。

この学力テストは、タブレットを使用して解答し、小学4年生から中学3年生までの結果を比較・分析することで、学力の伸びや課題を確かめることができます。

4年生は初めての実施となりましたが、いつもとは違うタブレットを使うテストに集中して取り組んでいました。

芽が出るのが楽しみ!

1年生が生活科の学習で、あさがおの種を植えました。

子どもたちは、先生の指示に従って土に指で穴を作り、穴の中にあさがおの種を入れていきました。

翌朝から、朝の用意が終わるとすぐに水やりをしている姿を見かけます。水やりをしっかり行い、元気な芽がたくさん出てくるといいですね。

小学校でも頑張っています!

19日(月)に、幼稚園・保育所・こども園の先生方にお越しいただき、1年生の学習の様子を参観していただきました。

この日は算数科「いくつといくつ」の学習を行いました。子どもたちは、お世話になった先生方に、小学校でも頑張っている様子を見てもらえて、嬉しそうな顔を見せていました。

リコーダー講習会(3年)

3年生の子どもたちを対象に、リコーダー講習を行いました。

この日は、講師の方に来校いただき、様々な種類のリコーダーの紹介や正しいリコーダーの持ち方や穴のふさぎ方、タンギングなどを教えていただきました。

リコーダー名人を目指して、今回教えていただいたことを忘れずに、これから様々な曲にチャレンジしていきましょう。

1年生を迎える会

15日(木)全校児童が体育館に集合し、1年生の入学を改めて歓迎する会を行いました。どの学年も練習の成果を発揮して、心温まる歌や呼びかけの発表をしました。1年生も、各学年の歌に合わせて体を動かしたり、大きな声で校歌を歌ったりと、会を楽しんでいる様子が見られました。

これからも、楽しく学校生活が送れるよう、全校で見守っていきます。

緊急下校訓練

14日(水)京田辺市に大雨警報が発令された場合を想定し、緊急下校訓練を行いました。

子どもたちは、緊急時の下校方法「学校待機」か「下校」かを確認し、下校までの流れを担当の教員と一緒に行いました。

この日は訓練でしたので、一斉下校をしましたが、緊急時の下校方法について、もう一度しっかり自分で確認しておきましょう。

児童朝礼(5月)

13日(火)の児童朝礼にて、各委員会の委員長が全校児童の前で委員会紹介を行いました。子どもたちは、各委員会の取組やめあてをしっかり聞いていました。

今年度も、集会への移動や集合を無言で行うことを意識して取り組んでいます。子どもたちの様子を見ていると、昨年度よりも意識している児童が増えてきたように感じます。今後も意識して移動、集合ができるように声かけを続けていきます。

すみからすみまでピカピカに!

5月に入り、1年生も6年生と一緒に掃除に取り組んでいます。

同じ掃除場所を担当する6年生に教わりながら、雑巾やほうきなど、自分の担当の仕事に一生懸命取り組んでいました。これからも、みんなで協力して、一人一人が責任をもって取り組んでほしいと思います。

修学旅行説明会

9日(金)6時間目に6年生児童に向けて、放課後に6年生保護者に向けて修学旅行説明会を行いました。

今年度は、6月2日、3日に名古屋方面へ行きます。事前の学習をしっかり行い、普段の学校生活では学べないことをたくさん吸収し、実り多い行事にしてほしいと思います。

おいしいお茶をいれよう!(5年生)

5年生が、家庭科でお茶のいれ方を学習しました。

京田辺市はお茶が特産品で、給食の献立でも度々出されますが、この日も京田辺市産の煎茶を使ってお茶をいれました。

子どもたちは、沸騰したお湯に気を付けながら、味が均等になるように順番に湯呑についでいました。「もっと濃いのがいいなぁ。」「薄くてちょうどいい。」など味の好みは様々だったようですが、お代わりをしている様子も見られました。

6年家庭科「できることを増やしてクッキング」

6年生が、家庭科の学習で調理実習を行いました。この日は、「野菜炒め」「スクランブルエッグ」に挑戦し、手順を確認しながら、一人一人自分の分の調理を行いました。

ピーマンの種取りに苦戦したり、ニンジンなどを切る大きさに悩んだりするたびに班で話し合い、先に調理した人が次の人にアドバイスをするなど、協力して2品を完成させていました。

元気に、大きく成長してね!

子どもの日に合わせ、1年生が図画工作科の時間にこいのぼりの鱗の部分の色塗りをしました。完成した鱗を赤、青、黄色のこいのぼりに貼りつけ、すてきなこいのぼりが完成しました。完成したこいのぼりを掲揚台に上げる際には、1年生の全員で見守りました。

また、5月2日(金)は子どもの日献立ということで「炊き込み寿司・かき玉汁・柏餅・きざみのり・牛乳」でした。大きなこいのぼりに負けないよう、一人一人が元気に大きく成長していってほしいと思います。

体力テスト

5月8日(木)に2学年ずつ合同で体力テストを行いました。

1・6年生、2・5年生は、上の学年の児童が下の学年の児童にやり方を教えながら、ソフトボール投げや走り幅跳びなどの種目の測定を行いました。

さすが高学年は記録も伸び、ソフトボール投げでは、好記録に歓声が上がっていました。昨年の自分の記録と比較し、来年さらに記録を伸ばしてほしいと思います。

小中連携・6年生音楽

小中連携の一環で、毎週水曜日に大住中学校の音楽科担当の先生に来校いただき、6年生の音楽科の授業をしていただいています。この日は、「ドラえもん(星野源)」「名探偵コナンのオープニングテーマ」をリコーダーで演奏した後、「翼をください」を合唱しました。

リコーダーはどちらも指使いが難しく、難易度の高い曲でしたが、子どもたちがつまずく部分を繰り返し練習し、授業の終わりには速いテンポで演奏できるようになっていました。繰り返し練習を続け、さらに自信をつけられるといいですね。

通級指導教室ってどんなお部屋?

今年度から、通級指導教室が2教室の開設になりました。この日は1年生に向けて、通級指導教室のきまりやプレイルームの使い方についての説明を行いました。

通級指導教室担当から、おもちゃに見えるものも、大切な学習道具であると説明され、子どもたちは真剣に話を聞いていました。プレイルームは、少人数の予約制で利用することができます。お互い譲り合いながら、気持ちよく過ごせるといいですね。

絵具でゆめもよう(4年生)

4年生が図画工作科の時間に、スパッタリングやスタンピングなどのいろいろな技法に挑戦しました。

子どもたちは、はじめに自分の好きな色を作り、形や色が重なると、どんな模様が出来上がるのか試しながら表したいことを考えていました。

「ニンジンみたいになった。」「かき氷に見えない?」「あれ?あんまり写らないな。」など、試行錯誤しながら、自分だけの模様作りを楽しんでいました。

クラブ活動開始!(前期)

30日(水)に前期のクラブ活動がスタートしました。

この日のクラブでは、クラブ長、副クラブ長などを決めた後、活動目標や活動計画を話合いました。

4年生にとっては、クラブ見学の時からずっと楽しみにしていた初めてのクラブ活動がスタートします。5・6年生が積極的に声をかけ、これから仲良く協力して活動してほしいと思います。

台北市私立中山小學校と交流しました!

28日(月)に台北市にある私立中山小學校の5・6年生が来校し、本校の6年生と交流を行いました。

はじめに、6年生の体育の授業に中山小學校の児童が参加し、ソフトバレーボールを一緒に体験しました。身振り手振りでルールなどを説明し、サーブやアタックが決まった際には、喜び合う姿も見られました。

その後、小グループに分かれて日本の昔遊びを一緒に楽しみました。初めて体験するという児童ばかりでしたが、一生懸命教えた甲斐あってか、交流が終わる頃には、教えた児童よりも上手に竹トンボを飛ばしたり、けん玉をしたりする姿が見られました。

交流の中で、「おしいって何て言うんだっけ・・・」「足を開いて膝を使うって・・・」というような、すっと伝わらないもどかしさを感じながらも、一生懸命伝えようとする6年生の様子が感じられました。今回の交流が外国について考えたり、英語の学習をする際に思い出すきっかけになるような、よい経験になったと思います。

春を探そう!(1年生)

1年生が生活科の学習で春見つけをしました。

この日子どもたちは、運動場や畑、観察池などを観察し、春に見られる植物や生き物を探しました。

「あ、ちょうちょだ!」「あおむしがいたよ。」「この花は何て言うのかな。」など、子どもたちは植物や生き物に興味津々の様子でした。休み時間などに積極的に外に出て、たくさん春見つけをしていきましょう。

令和6年3月31日までのホームページはhttps://www.kyotanabe.ed.jp/nc21/matuigaoka-es/htdocs/からご覧ください。

1 発令警報・区域

京田辺市に

「 気象特別警報 または 気象警報 」が発令

2 発令状況

① 午前7時現在で警報が発令されている

→ 自宅待機

※ 学校からの連絡はありません。

② 登校途中(始業まで)に警報が発令の時

→ 自宅へもどり待機

※ さくら連絡網 (子ども連絡網)でメールを配信

③ 午前9時までに解除されたとき

→ 登校

※ 子ども安全連絡網でメールを配信

④ 午前9時以降も発令中の時

→ 臨時休校

※ 子ども安全連絡網でメールを配信

3 登校後に警報が発令されたとき

教育委員会や校長の判断により、教職員の引率のもと、児童を各地域まで早期に 集団下校 させます。その際は、さくら連絡網 ( 子ども連絡網) でお知らせの上、学校に提出いただいた 緊急下校対応表 をもとにして、下校させます。

※ 場合によっては、児童を学校待機させ、保護者のお迎えをお願いすることもありますので、よろしくお願い致します。

時間外電話対応について.pdf